历史文化第一村

鱼跃惊涛志不休,

龙门有路任遨游。

——题记

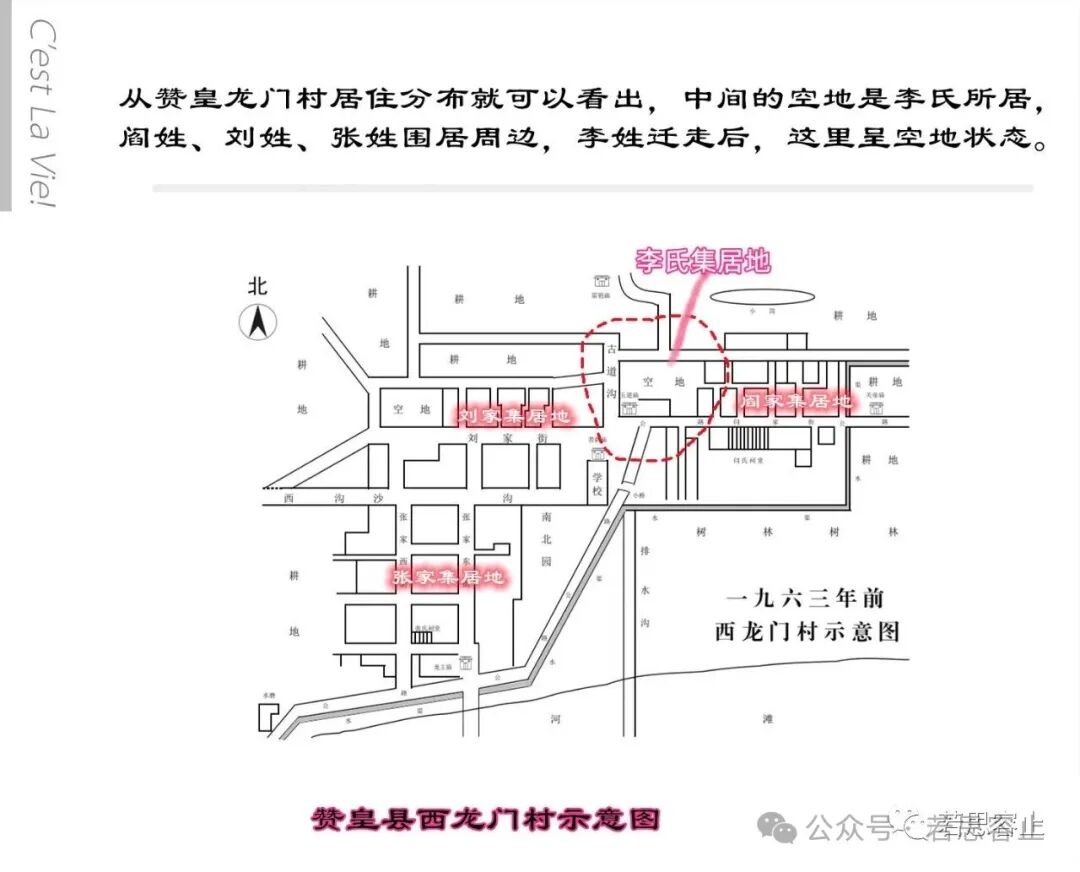

历史文化名村西龙门,为赞皇境内已知最早之建制村,早在北魏时就是龙门乡治所,考古发现的东魏《李系墓志》证明了这一点。矗立于村北卧龙岗上的雷祖庙,其前身为北朝鲤鱼祠,亦为赞皇境内迄今所知最早之山庙。两处文脉相承,既印证卧龙岗祭祀圣地千年不辍之延续,亦折射赵郡李氏开发鲤鱼川以来,地方文化与家族势力一脉相承的发展轨迹。

一、西龙门村早期地理标识:鲤鱼川与鲤鱼祠

赞皇槐河自嶂石岩发源而来,汇集涓涓细流一路向东,到县城附近受龟城地形之阻遏回环,水势折向东北,在今天县城到龙门方圆两公里的区域内形成了深潭水面。河水挟泥沙冲积,自龙门乡竹山村南迤逦至榆底村,绵亘成壤,沃野弥望,为赞皇膏腴之地。此地山环水抱,田畴丰稔,鱼稻盈仓,素称“鱼米之乡”,因此被称作“鲤鱼川”,民间传说“百里槐河、唯富龙门”并非后世附会,而是龙门的地理位置和地理格局决定的。

北魏时期,赵郡李氏主导开发“李鱼川”,使这里成为世家大族的聚居福地。《北史·李灵传》记载,北魏大臣李恢之子李显甫“豪侠有气,集诸李数千家于殷州西山,开李鱼川方五六十里居之,显甫为其宗主”。经后世学界考证,“李鱼川”的核心区域,便是今赞皇县五马山西侧、槐河与济河流域。这里地势相对平坦,水源充足,适合定居农耕,其地理位置东进可出龙门口(万花山与五马山相对之处)、西退可进入太行山,槐水绕村、龙岗北依,李显甫率众开发后,“鲤鱼川”就更名为李鱼川了。

鲤鱼川之名的固化,与北朝时期修建的祠庙“鲤鱼祠”密切相关。《魏书·王叡传》记载,北魏名臣王叡之子王椿,晚年“以老病辞疾,客居赵郡之西鲤鱼祠山”。“鲤鱼祠山”在哪里?古人常以标志性建筑命名山川,“鲤鱼祠山”以祠为名,足见这座鲤鱼祠在当时的区域影响力与辨识度。结合地理方位考证,西龙门村地处赵郡西部、鲤鱼川畔,村北卧龙岗为当地少见的高地,视野开阔且能避河水泛滥,是古代祭祀场所的优选之地。因此,王椿客居的“鲤鱼祠山”,便是今西龙门村北的卧龙岗,而鲤鱼祠即坐落于卧龙岗之上,成为鲤鱼川区域的核心祭祀载体。

出身太原王氏的王椿,晚年为何舍弃故土客居赵郡西部的鲤鱼祠山?这一选择背后,是北朝世家大族通过联姻构建社会网络的典型体现,而核心纽带便是赵郡李氏与太原王氏的亲缘关联。王椿的父亲王叡,是北魏文明太后(即孝文帝祖母冯太后)时期的宠臣,深得朝廷重用,曾任尚书令,晋爵中山王,加授镇东大将军。王椿借父名声入仕,后因拥戴孝庄帝有功,获封真定县开国侯,担任过殷州刺史、瀛州刺史等,对赵郡一带情况熟悉。王椿的姐姐曾被文明太后接入宫中抚养,嫁给李显甫之兄李华,出嫁时礼仪规格极高,民间甚至有“太后嫁女”的说法,足见两家联姻的分量。

李显甫率族开发鲤鱼川,构建起以李氏为核心的聚居区,置庄园、理田产,形成了稳定的宗族势力范围。王椿是李华的小舅子,晚年因病辞职,加之没有子嗣,投奔姐夫家族所在的鲤鱼川,既符合北朝“投亲靠友”的社会习俗,也能依托李氏家族的势力获得安稳的晚年生活。考古发现进一步佐证了这一推断:在万花山东侧、元氏县境内南水北调中线工程沿线的南白楼村,发现了李华家族墓地,此处距西龙门村不足10公里,印证了李华一支在鲤鱼川周边的长期定居。同时,王椿之妻是《魏书》作者魏收的姑母,出身于巨鹿下曲阳(今晋州市),距赵郡西部鲤鱼川不远。王椿晚年客居鲤鱼祠山(卧龙岗)、依附赵郡李氏,具备充分的合理性与必然性,也从侧面印证了鲤鱼川作为赵郡李氏核心根据地的凝聚力。

关于鲤鱼祠的祭祀对象,应当是以“鲤鱼跃龙门”为核心意象的。在古代神话体系中,鲤鱼与龙的意象高度绑定,《太平广记》引《三秦记》载“龙门之下,每岁季春有黄鲤鱼自海及诸川争赴之,登龙门者化为龙”。可见鲤鱼在古人心中是“化龙成瑞”的吉祥象征,且与“龙门”意象天然呼应。西龙门村地处鲤鱼川,又是“龙门乡”所在地,“鲤鱼”与“龙门”的意象叠加,正是人们对“鱼跃龙门”的向往。由此推测,鲤鱼祠的祭祀对象应当就是民间对“鲤鱼化龙”这一文化现象的认可,核心功能是祈求功名利禄、向上向进,河水安澜、风调雨顺。

民间传说也佐证了鲤鱼祠的影响,《太平广记》引《三国典略》记载了北魏时期流传的崔子武与“山祠龙王女”通梦的故事。崔子武的外祖父是李宪、舅舅是李希宗等,他的老姑姑崔宾媛嫁给了南赵郡太守李叔胤,李氏家族都住在赞皇的李鱼川一带,李宪家族墓和李叔胤夫妇墓已经在赞皇县南邢郭和西高村发现。崔子武童年时期曾在姥姥家居住,并到过鲤鱼祠,甚至做梦还见过鲤鱼祠里的龙女。当时祠中或许有鲤鱼神形象的壁画或雕塑,被民众演绎为“龙王女”,成为民间信仰的生动注脚。这种以鲤鱼为载体的水神信仰,贴合鲤鱼川依河而居的生存环境,也为后世祠庙功能的延续埋下了伏笔。

是谁建设了鲤鱼祠?应该是李氏家族所为。此祠之立,既是赵郡李氏定居鲤鱼川后精神生活的反映,更是他们对家族后生能够进入仕途的企盼,希望后代子孙都能像鲤鱼跃龙门那样实现人生之梦,从而光宗耀祖。事实上,从北朝到唐朝,赵郡李氏在赞皇得到了长足的发展。特别是李氏东祖更是人才济济,比如魏齐时代的李元忠、李希宗、李希骞、李祖娥,唐朝的李峤、李绛、李珏、李华、李端等,此辈皆自鲤鱼川崛起,出将入相,文采风流,在中华历史长河中留下浓墨重彩之篇章,亦使“鱼跃龙门”梦想成真,终成千古佳话。

二、民间信仰的传承演变:从鲤鱼祠到雷祖庙

“鲤鱼祠”变为“雷祖庙”,始于何年已无迹可考,但信仰载体从“鲤鱼(龙王)”转向“雷祖”,并非信仰内核的断裂,而是顺应时代语境与民众需求的适应性调整。雷祖作为神话中掌管雷电的神灵,在农耕文明中被视为“行云布雨”的终极主宰,其职能覆盖抗旱、止涝、驱灾等多个维度,比单一的鲤鱼神(龙王)信仰更具广泛性与影响力。对于依槐河而居的西龙门村村民而言,水患与旱灾始终是生存的主要威胁,祭祀雷祖既能祈求降雨解旱,也能期盼雷神震慑水怪、平息洪灾,诉求更全面、更贴合实际生存需求。因此,随着时代变迁,民众逐渐将祠庙祭祀对象改为雷祖,庙宇名称也随之更改为“雷祖庙”,但“祈福禳灾、保障农事”的核心诉求始终未变。

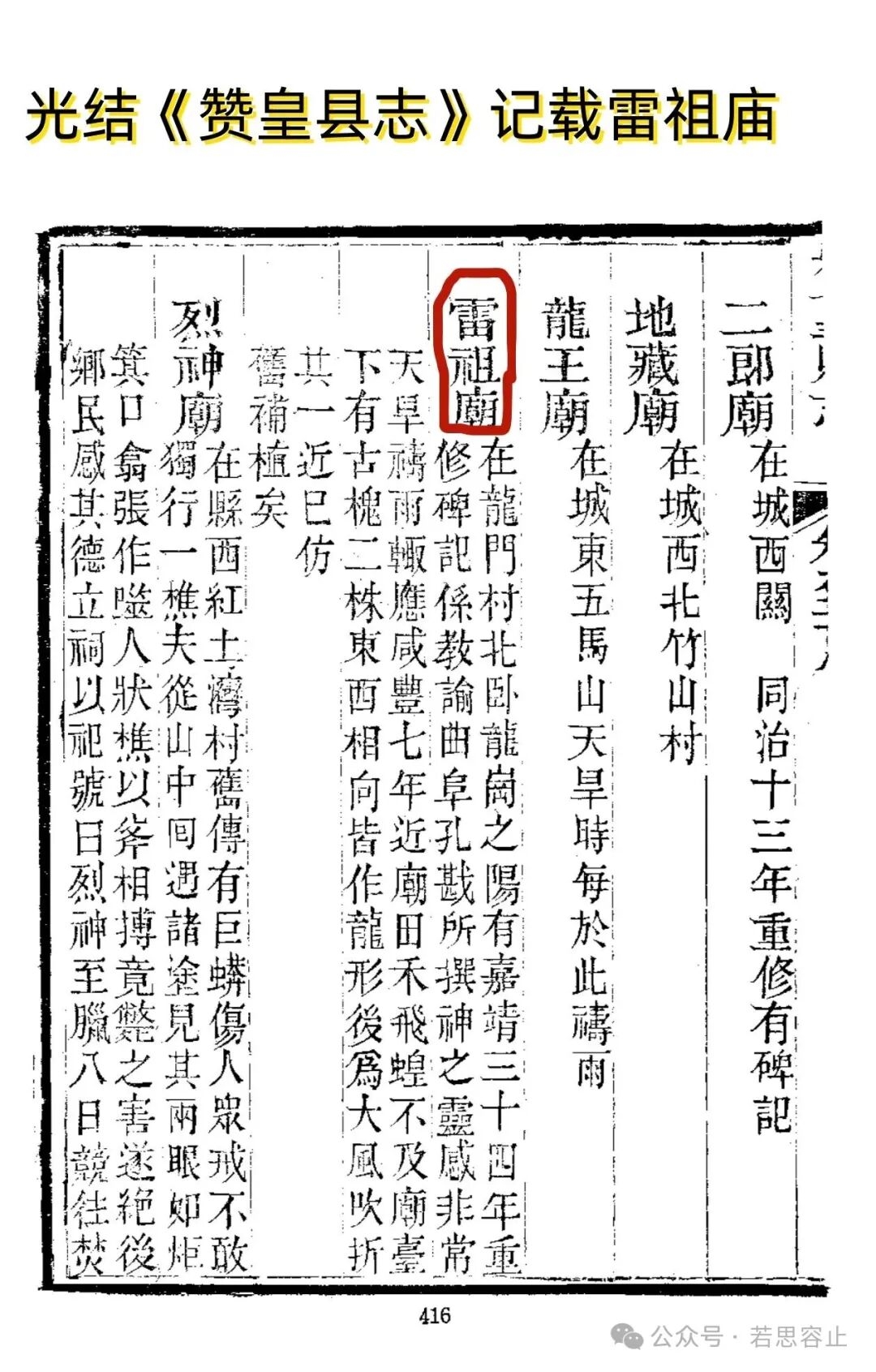

这种信仰演变的连贯性,在《赞皇县志》的记载中得到了明确印证:“雷祖庙在龙门村北卧龙岗之阳,有嘉靖三十四年重修碑记,系教谕曲阜孔堪所撰。神之灵感异常,天旱祷雨辄应。咸丰七年,近庙田禾,飞蝗不及。庙台下有古槐二株,东西相向,皆作龙形,后为大风吹折其一,近已仿旧补植矣。”这段史料至少传递出三层关键信息:其一,明确了雷祖庙的位置与鲤鱼祠完全重合(卧龙岗之阳),印证了遗址传承的连续性;其二,记录了庙宇的关键历史节点——明嘉靖三十四年(1555年)的重修,由曲阜籍的县教育局长孔堪撰文立碑,可见其在明清时期备受重视,且有一定的文化地位;其三,通过“灵感非常”“祷雨辄应”“飞蝗不及”的记载,凸显其在民间信仰中的“灵验”属性,而庙前“作龙形”的古槐树,更是巧妙呼应了前代鲤鱼祠“鲤鱼化龙”的信仰意象,成为信仰传承的隐性符号。虽如今古槐已无存,但文献记载为我们还原了这种信仰延续的细节。

从考古与民俗传承的双重维度看,雷祖庙对鲤鱼祠的继承的不止是山庙建筑,更有地理选择逻辑与功能属性。卧龙岗地势高耸,既能俯瞰整个鲤鱼川(槐河河段),便于祭祀时呼应“司水”信仰,又能规避槐河汛期的洪水侵袭,是古代祭祀场所的理想选址;而雷祖庙沿用这一地块,不仅看中了这一地理优势,延续了“祭祀高地”的空间传统,更在本质上继承了前代山庙的“神圣性”,让民众对这片土地的信仰认同得以延续。如今雷祖庙仅存庙台与庙门,但从遗存仍能窥见往昔规制:庙台以当地青石砌筑,虽表面斑驳风化,仍保持规整的几何形制,可见古代工匠的精湛技艺;庙门保留传统歇山顶形制,木构部分虽经后世多次修缮,仍依稀可辨明代建筑的斗拱、榫卯特征,与嘉靖年间重修的史料记载相吻合。

民间传说更是信仰内核传承的鲜活见证。当地至今流传“雷祖护村”的传说,称某年某月,天地大旱,秧苗干枯,村民生活陷入困境。人们来到雷祖庙求雨,雷祖显灵降下甘霖,最终保住禾苗农田。这一传说的核心叙事的是“神灵护民、保障安居”,与鲤鱼祠时期“龙王司水、平息水患”的信仰内核一脉相承。调研中还得知雷祖庙合祀八蚱(八腊)爷,农历七月七为其庙会。据康熙《赞皇县志》载:“人祖庙在县东北龙门村,金泰和二年建。” 金泰和二年即1202年。人祖庙与雷祖庙二者的关联,大概率为一庙同祭的格局。这都说明了卧龙岗的祭祀地位广为民众公认。

三、龙门文化期待新生:鲤鱼川蝶变槐河长廊

鲤鱼川的兴起与鲤鱼祠的肇建,核心驱动力源于赵郡李氏的开发经营。北魏时期,赵郡李氏东祖房核心人物李恢,官至散骑常侍、安西将军,为家族积淀了深厚政治资本;其子李显甫素有豪侠之气,集结李氏宗族数千家迁居殷州西山,拓垦李鱼川(鲤鱼川),并成为区域宗主。北朝实行宗主督护制,李显甫作为宗主,既掌控鲤鱼川区域的政治、经济与司法大权,更需以统一祭祀凝聚宗族向心力。鲤鱼祠作为区域核心祠庙,遂成为赵郡李氏组织宗族祭祀、宣讲族规、凝聚族人的重要场域。通过共祀水神,既强化了族人“依河而居、赖水而生”的生存共识,更以信仰为纽带,稳固了李氏在鲤鱼川的主导地位。

太原王氏子弟王椿晚年客居鲤鱼祠山,亦从侧面印证了赵郡李氏在鲤鱼川的势力范围与社会影响力。王椿择居于此,本质是认可李氏对该区域的掌控力;而李氏接纳王椿,既有姻亲联结,也是大族之间拓展社会网络、巩固区域势力的需求。在赵郡李氏的主导下,鲤鱼祠已超越民间祭祀场所的范畴,成为世家大族交流互动、维系社会关系的重要社交节点。

赵郡李氏最初世居龙门中部,唐宋以降逐渐迁居长安、洛阳,家族势力亦随时代变迁渐趋衰落,但其在鲤鱼川奠定的文化根基与社会传统,却借祠庙祭祀得以赓续传承。明清时期的雷祖庙,正是对鲤鱼祠功能的继承与转化。作为村民信仰祭祀的载体,既是村落公共生活的核心,更兼具议事、社交、物资交流等多重功能。每年农历六月十四雷祖得道之日,当地皆举办盛大庙会,村民备齐三牲香烛,由村老主持祭祀仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登;庙会期间,周边村民纷至沓来,或参与祭祀,或携特产交易,庙会遂成为民间贸易市集,更成为维系区域社群共同体的重要纽带。时至今日,雷祖庙虽仅存庙门,仍有善男信女前来祭拜,更有打扇鼓、唱秧歌等民俗展演,依旧是颇具特色的民间盛会。这种“以祠庙为核心、以祭祀为契机、凝聚社群力量”的文化模式,正是北朝鲤鱼祠祭祀龙王传统的延续,唯参与主体从单一宗族拓展为多元村落社群,而其文化内核始终未变。

2021 年以来,赞皇县委、县政府锚定高质量发展目标,大力实施“一河两岸、拥河发展”战略,以鲤鱼川为核心,擘画5平方公里龙门片区发展蓝图,斥巨资打造教育、生态两大核心板块,构建起集文化、商业、产业、休闲、运动、景观于一体的城市地标。昔日的鲤鱼川,已然蝶变为新时代的槐河生态长廊,龙门文化迎来了焕新发展的历史契机。

从鲤鱼祠到雷祖庙,跨越北朝至明清的岁月长河,不仅是赞皇太行山东麓弥足珍贵的文化实物遗存,更串联起一脉相承的区域历史发展脉络。其信仰载体的演变与传承,深度融入赞皇民间社会肌理,成为根植这片土地、世代相传的文化基因。龙门村素为远近闻名的文化村,上世纪七十年代后期恢复高考后,该村考取大中专院校的学生数量居全县前列,村民以知识改变命运的实践,生动印证了“鱼跃龙门”的美好传说。如今,新建的赞皇县职教中心坐落于昔日鲤鱼川核心区域,莘莘学子笃学不倦、奋发向上,正以青春之姿书写着新时代“鱼跃龙门”的崭新篇章。雷祖庙与鲤鱼祠的传承渊源,更为研究北朝世家大族的社会网络、太行山东麓的民间信仰体系、明清时期的村落公共生活模式,提供了不可多得的实物与文献线索,其深厚的历史价值与文化价值,亟待进一步发掘、保护与深入研究,让千年龙门文化在新时代绽放新的光彩。

作者简介:

阎国文,常写作闫国文,石家庄市政府参事,历史文化学者,在报刊、杂志、学习强国平台公开发表文章百余篇。

分享到:

扫码阅读手机版