古人称姓传后世,

百世家声永流芳。

字随世变情常在,

同根一脉共天长。

——题记

最近在外讲课时,经常有人问我:“您的姓氏到底是‘阎’还是‘闫’?”我的回答很简单:两个写法都可以。这确实是个有趣的现象,这个现象背后,蕴含着汉字简化的历史渊源和民间使用习惯的演变。下面我就用通俗易懂的方式,结合自身经历来说说这个问题。

一、历史渊源:阎是古老姓氏

“阎”是个古老的姓氏,最早可以追溯到周朝。据《通志·氏族略》记载,周武王灭商后,将黄帝后裔封于阎邑(今山西运城一带),其子孙以封地为姓,始有“阎氏”。在甲骨文、金文及先秦典籍中,“阎”字始终以“門”为形旁,象征“里巷之门”,后引申为封地名称,字形结构稳定。历史上阎姓名人不少,如唐代画家阎立本、清代考据学家阎若璩等。

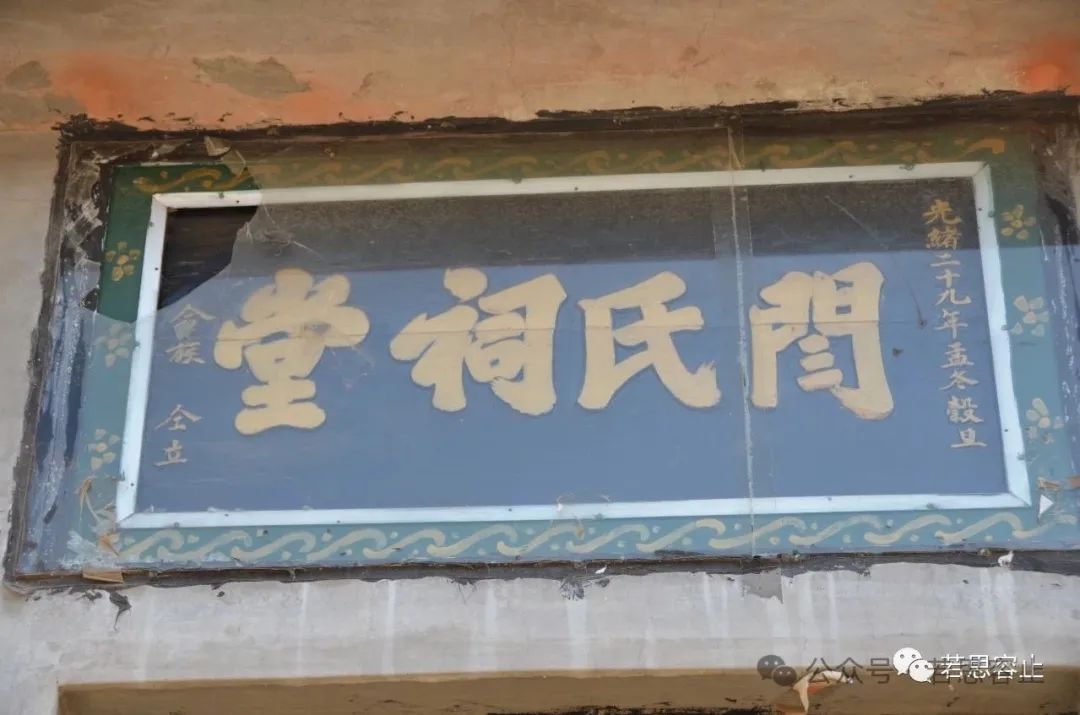

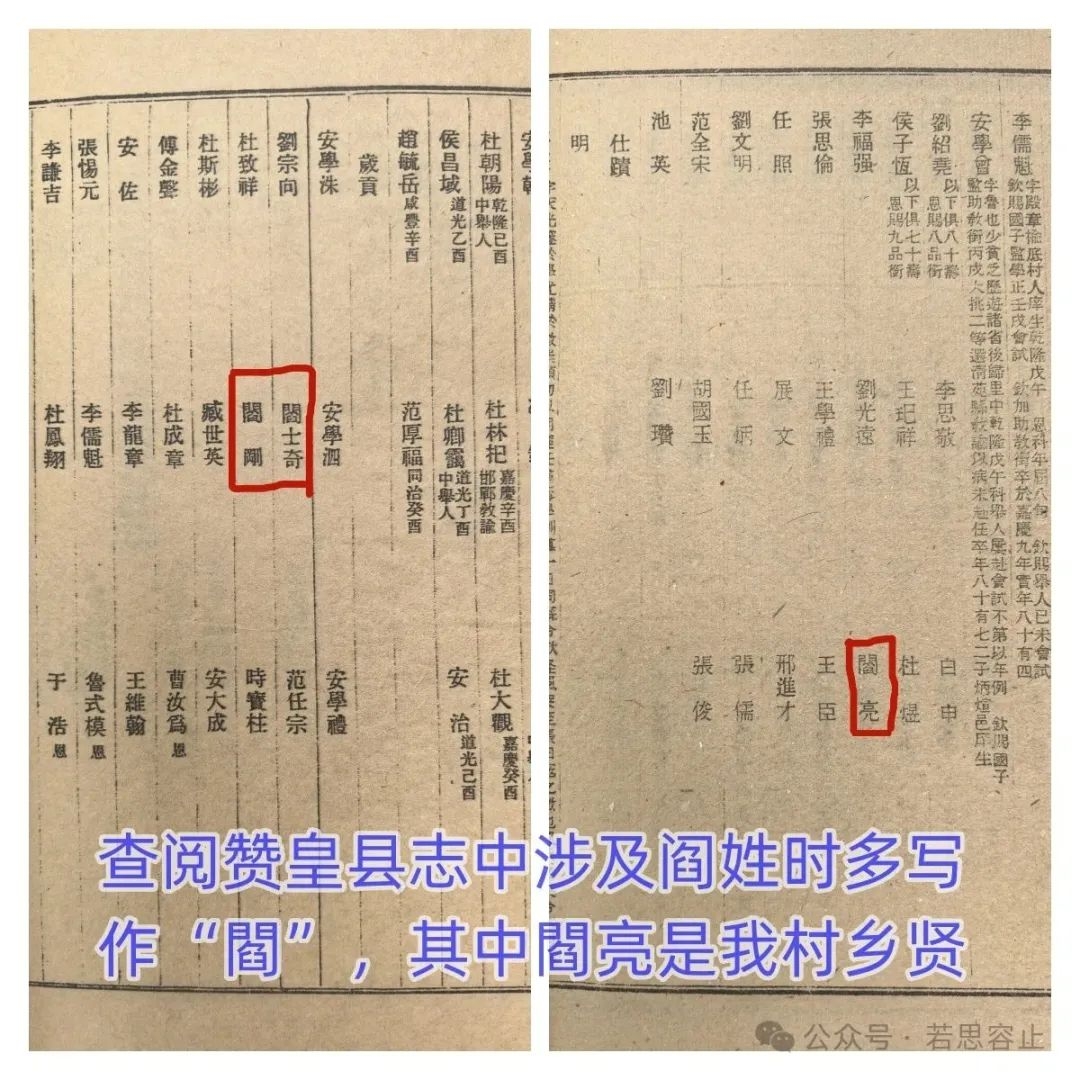

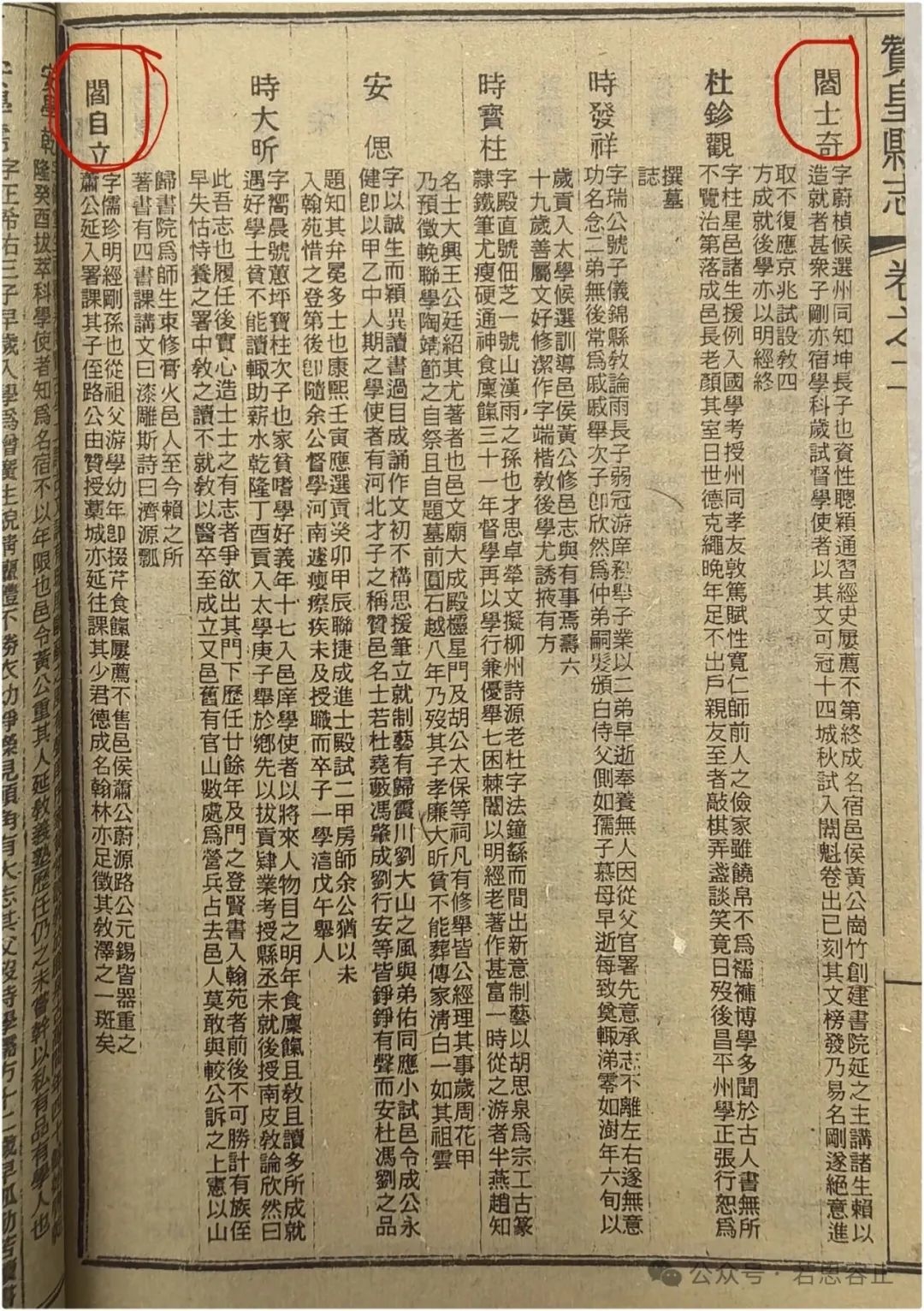

古代字典里原本只有“閻”字,“閆”是后来才出现的。“閆”最早出现在什么年代不得而知,可能是源于汉字简化过程中的民间俗写。部分文人或民间为书写便捷,将“閻”字中“門”内的“臽”(xiàn)简化为“三”,逐渐形成“閆”的草书写法。查清代和民国的县志里,姓“閻”的不少,其中就有我家族中人。“闫”的繁体字是“閆”,在我老家祠堂的匾额和老坟碑文上,写的都是繁体字“閆”。后来推行简化字,就变成了“闫”。学者们普遍认为“闫”就是“阎”的简写或变体,本质上是一个姓。

二、为什么会出现混用:事出有因

在长期文字使用中,"阎"与"闫"、繁体与简写时常混用。从历史演变来看,这种混用主要源于三个层面的因素:首先是书写便利性的驱动,"闫"字仅6笔,比11笔的"阎"字更易书写,在识字率普遍偏低的年代,这种书写效率的优势使其快速普及。其次是特殊历史时期的固化作用,计划经济时代(20世纪50-70年代)各类基层文书如工分簿、粮票、户口簿等普遍采用"闫"字写法,这种官方文书的示范效应强化了使用惯性。最后是管理规范的缺失,一方面祠堂保留传统"閆"字写法,另一方面日常使用简体"闫"字,而户籍登记时工作人员往往不加区分,家庭成员也默认接受这种变体。

从更深层来看,这种现象反映了汉字演变中的实用主义逻辑,书写效率会促进文字改革。值得注意的是,这种混用并未造成社会认知障碍,反而成为汉字包容性的生动例证,展现了中华文化"和而不同"的特质。

三、汉字简化的影响:字典不一

二十世纪五十年代扫盲时,“阎”被简写成“闫”。1958年文字改革时,认定阎与閆都统一写成“阎”,但民间仍然写“闫”。1977年国家语言文字改革曾规定把“阎”都简写成“闫”,连阎锡山将军的名字,那会儿都被写成"闫锡山"。不过这个规定很快取消了。但已经写成“闫”的就没改回来,一直沿用至今。这种历史遗留问题,也让“阎闫通用”成为许多家族的共同记忆。

有趣的是,1992年之前的《新华字典》将“闫”列为“阎”的繁体字或异体字,注明“闫(阎)”,此时二者可通用。1998年版及以后《新华字典》《现代汉语词典》,在解释两个字时,将“阎”与“闫”分为两个字,均标注“姓”,但明确“闫”是“阎”的俗写,仅用于姓氏。到2012年6月出版的《现代汉语词典》(第6版)两个字都收录了,但该词典1495页和1498页分别解释时写道:闫(閆),就一个意思:姓。阎(閻),词义解释一是里巷的门;二是指姓(近年也有俗写作闫的)。权威地指出了“阎”和“闫”在当作姓氏时,字义是等同的,承认了民间“阎闫并用”的现状。由此可见,连权威部门对汉字的解释也是不断变化的,何况民间。

四、现实中的情况:阎闫通用

在相当长的时期内,打字机字盘中缺“閆”字,大家就用“闫”,有的打字机里连“闫”字也没有,就一律用“阎”,有时甚至在印刷的报刊纸张上用钢笔再写上闫或阎。我清楚记得在二十世纪八九十年代以前,祠堂用“閆”、日常写“闫”、官方文件混用“阎”与“闫”,这反映了现实中两字实质等同的普遍性。就是在一家人里,父亲和子女之间分别写“阎”“闫”的情况很常见,在山西、河北等地,这两个写法完全通用。最近我到本村岗坡上看到,一些晚辈给家中长辈竖立的墓碑上,出现了阎、閻、闫通用的情况。我曾问过有关人士,他们说知道这类事情,民间并不觉得这事奇怪。

从文字学角度来说,“阎”是正字,“闫”是民间简化俗字。从使用习惯角度来说,日常书写中,“闫”更便捷,“阎”更传统。二者均为合法姓氏写法,身份证、户籍中登记哪个就用哪个,可根据场景选择,不必刻意纠结。

最后再说一下我的亲身经历。

1978年考大学填表时我写“闫”,1988年办第一代身份证时因为打字机打不出“闫”,就变成了“阎”。当时习以为常,没有人觉得不合适。久而久之,我便接受了“两种写法都对”的现实。就好比作家们都有笔名一样,写作时常用“闫”,通过银行或邮局支取稿费时就使用“阎”了。其实对姓氏而言,核心是传承家族血缘符号,而非纠结笔画细节。

但两种写法也曾遇到小麻烦。有两次去银行或邮局办事,老一代的工作人员一看就知是一个人,而新入职的工作人员说两个名字对不上,电脑里不认可。有一次报社给寄来稿费,因为发表时署姓是“闫”,而身份证上是“阎”,工作人员说什么也不行,闹了些小麻烦,没办法只好把汇款单退回。现在要统一的话,所有证件都得重办,实在太麻烦了。

姓氏是家族的根,也是文化的载体。无论是“阎”还是“闫”,背后都是千年的家族故事。“阎”和“闫”本质上是一个姓氏的不同写法,这种混用是历史原因造成的。除了特别标明用法的外,现实中两个写法都被广泛认可,用哪个都可以。下次再有人问我姓氏写法,我会笑着说:“您觉得哪个顺手就写哪个——都是一家人。”

总而言之一句话:尊重习惯,不必较真。

作者简介

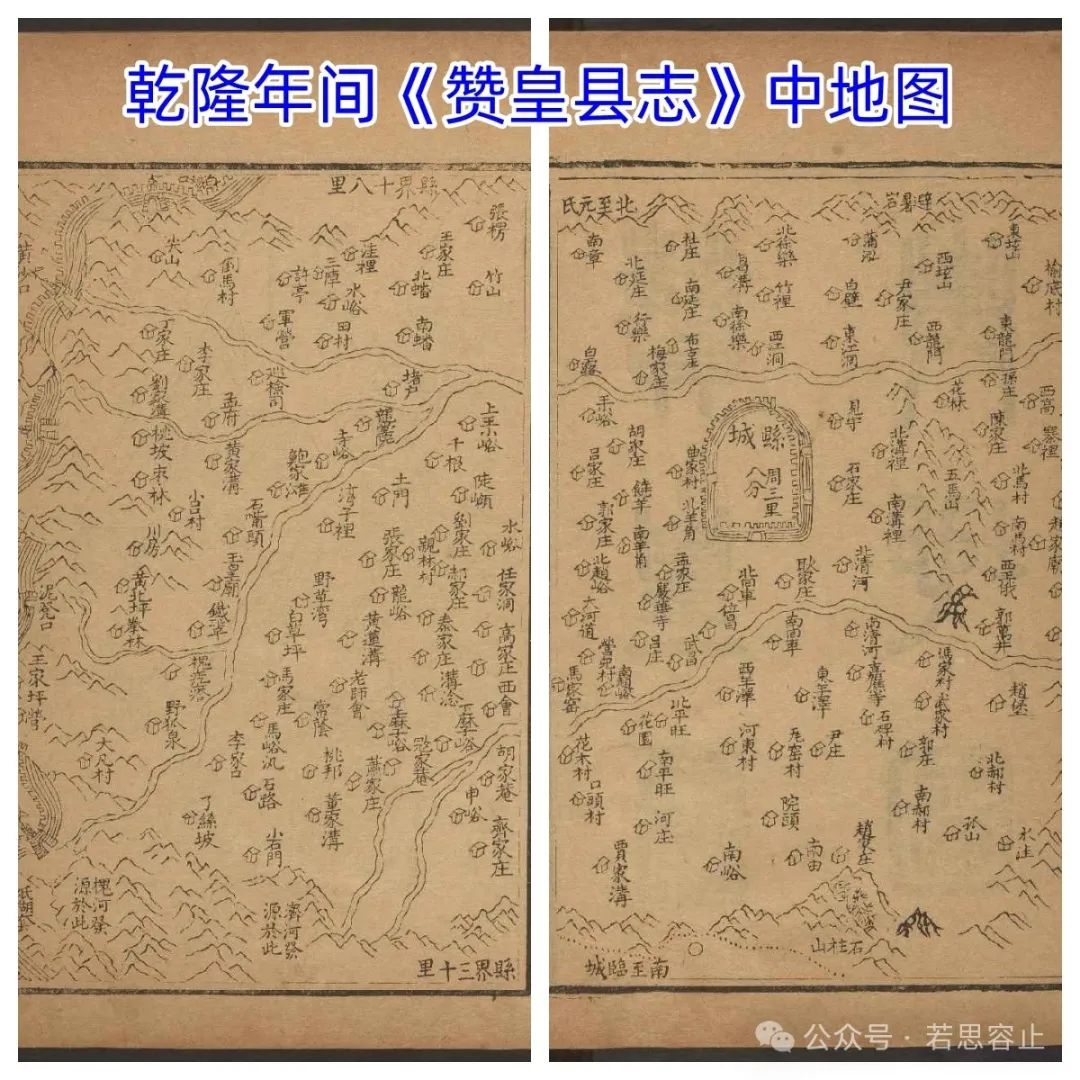

阎国文,常写作闫国文,河北省赞皇县龙门村人,历史文化学者,早年担任历史教师,赴乌蒙山区支教,后到基层、机关多岗位锻炼,在报刊、杂志公开发表文章百余篇。