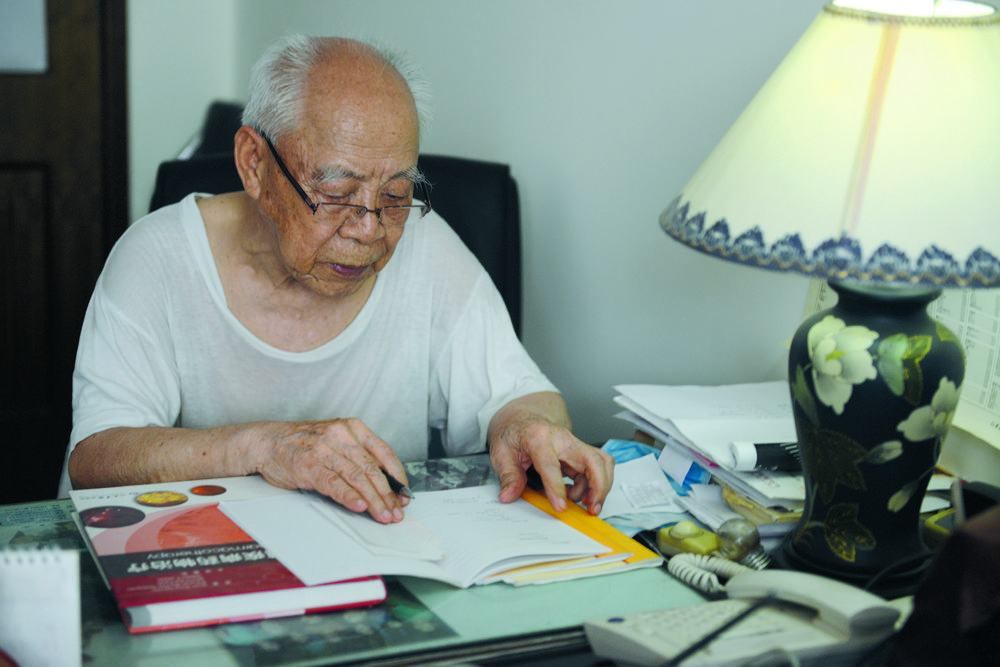

刘世钺看学习笔记。

刘世钺参观白求恩纪念馆。

1984年,刘世钺为印度友人诊眼疾。

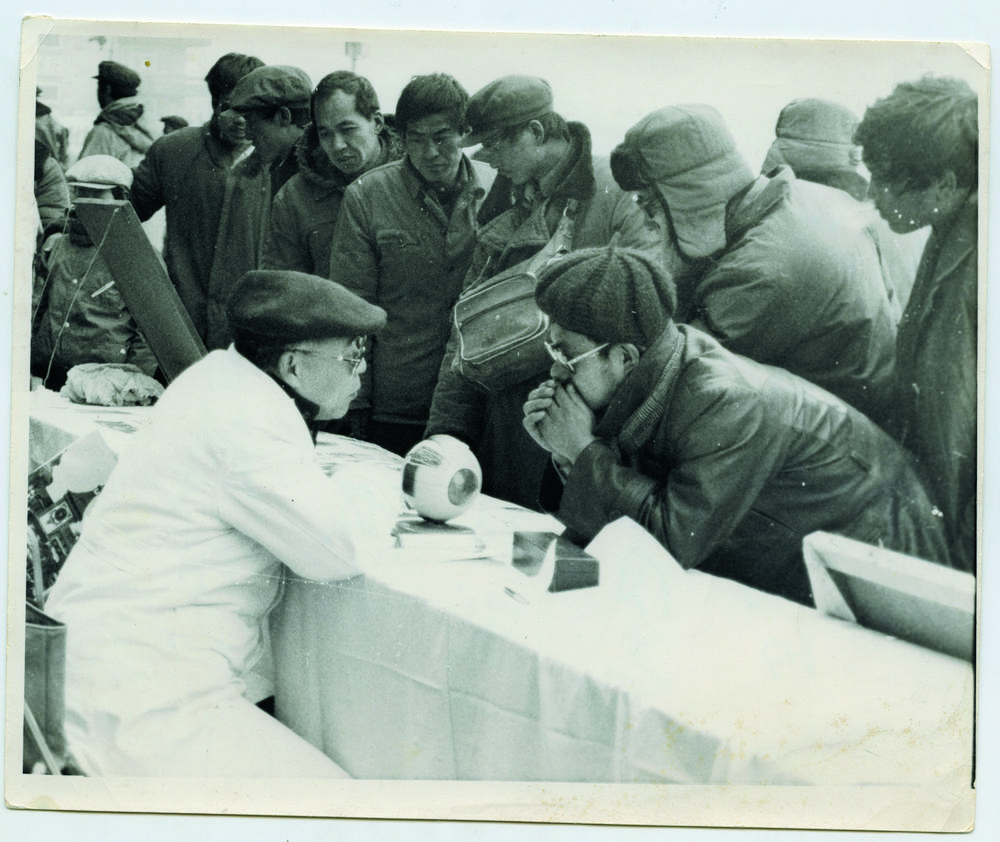

1964年,刘世钺在开展临床教学。

1969年,刘世钺下乡巡诊。

刘世钺在村委会为老乡义诊。

工作中的刘世钺。

刘世钺带教科室基层医护人员。

“党的旗帜指向哪里,我就冲向哪里!”95岁的河北省军区石家庄第二离职干部休养所离休干部、白求恩国际和平医院眼科原主任刘世钺抚摸着泛黄的军功章,目光坚毅:“子弹可以穿透身体,但打不垮跟党走的决心。”

刘世钺在岁月长河中书写着对党的忠诚与奉献。

一辈子跟着党追求光明

1938年春天,8岁的刘世钺站在山西省晋中市榆社县河峪乡岩良村的自家小院,望着身穿八路军军服的父亲刘和一,眼中满是崇敬。刘世钺紧紧拉住父亲衣角,稚嫩却坚定地说:“爹,我也要当八路军!”父亲眼中闪过惊讶,更多的是欣慰,就这样,刘世钺成了八路军第129师宣传队的小战士。

初入宣传队,刘世钺满心都是对未来的憧憬。白天,他用心铭记每一位战友的英勇事迹,将他们的精神融入自己的言行,反复练习演讲稿,力求字字铿锵有力,小小的身影满腔热情地投入宣传工作,用稚嫩的声音传递着抗日的坚定信念。他总反复练习着宣传口号:“打倒日本帝国主义!”

“当时宣传队连最基本的演出道具都得省着用,更别提武器了。我们就克服困难,巧妙利用手头的每一份材料,精心策划每一次宣传活动,力求在简陋的条件下也能传递出鼓舞人心的信息。每当看到战士们因我们的鼓舞而士气大振,便觉得一切辛劳都值得。”刘世钺眼中闪烁着坚定的光芒,仿佛那段峥嵘岁月近在眼前。

1940年,还没有一杆步枪高的刘世钺作为宣传兵奔赴百团大战的前线。在一次激烈的战斗间隙,战场上硝烟弥漫,战士们疲惫不堪,但战斗尚未结束,士气的高低直接关系到战斗的成败。此时,刘世钺与宣传队的战友们迅速展开行动。他们找来几块质地粗糙的木板,用自制的颜料,一笔一画地写下了“坚决抗战,还我河山”“打倒日本帝国主义”等字字铿锵、充满激情的标语。它们被小心翼翼地张贴在战壕的墙壁上、村口的显眼位置,战士们目光所及之处,激励着他们坚定信念,勇往直前,成为了他们心中的精神支柱。

1942年深秋,太行山脉的阜平寒意袭人,刘世钺随宣传队为后方医院慰问演出。演出即将开始的时候,突然远处传来了一阵密集的枪声,击碎了演出的宁静。

此刻必须迅速行动,保护后方医院的安全。仅有12人的警卫班毫不犹豫地挺身而出,与日军展开了激烈交火。刘世钺躲在一个临时搭建的掩体后面,看着警卫班的战士们奋勇抵抗。子弹呼啸着飞过,爆炸声震耳欲聋,12名战士嘶喊着“替党守住阵地”,誓死守护着伤病员和宣传队的安全。刘世钺紧握拳头,明白了信仰的力量。“那声音就像烙进了脑子里!”95岁的老人眼含泪水地回忆,“党叫钉在这里,死也要头超前!”

翻开刘世钺那本泛黄的心得笔记,稚拙而真挚的字迹仍清晰可见,仿佛在诉说着过往的岁月:“听党话不是选择,而是心之所向。”这是一位老共产党员的坚定信仰,也是对党的深情告白。

1946年12月,一个值得铭记的日子,刘世钺在平山县西黄泥村光荣地加入了中国共产党。他怀着无比崇敬的心情,向党旗庄严敬礼,那一刻,他成为了一名光荣的共产党员。

2021年6月23日上午,在庆祝建党百年之际,河北省军区组织召开“光荣在党50年”纪念章颁发仪式,刘世钺同志受邀参加。从枪林弹雨到和平建设,他用75年党龄诠释“听党话”不是口号,而是融入血液的行动准则。共产党员的身份已经融入刘世钺的血脉,他说:“纪念章对我是巨大的激励,我是有75年党龄的老党员,党和人民培养了我,我这一辈子都是跟着党在追求光明。”

用医术和仁心点亮生命之光

1947年,刘世钺到北方大学医学院学习。

1949年太原战役期间,年轻的实习军医刘世钺,其仁心不仅面向战士,更深系战火中饱受摧残的黎民百姓。

枪炮无情,百姓伤亡惨重。刘世钺所在的医疗队在承担部队救护任务的同时,主动将救治范围延伸至受战火波及的老百姓。在战斗的间隙,在转移的路途,甚至在敌机轰炸后的断壁残垣间,都能看到他忙碌的身影。他深入尚未完全安全的居民区,搜寻、救治因轰炸、流弹或房屋倒塌而受伤的无辜民众。老人、妇女、儿童,成了他重点关照的对象。

东山争夺战期间,战斗异常激烈,大量百姓为躲避战火涌入相对“安全”的区域,却面临缺医少药的困境。刘世钺在极其简陋的条件下,夜以继日地为这些惊恐无助的百姓处理伤口、止血包扎、救治骨折,甚至利用极其有限的药品,尽力控制感染、减轻病痛。面对一位被弹片击中腹部、生命垂危的年轻母亲,他和战友们倾尽全力,在昏暗的油灯下实施紧急手术,硬是将其从死亡边缘拉回,保住了这个濒临破碎家庭的希望。

“看到老百姓无助的眼神,听到孩子的哭声,我们做医生的,怎能袖手旁观?能多救一个是一个!”这是他当时朴素而坚定的信念。在战火纷飞的解放战争中,刘世钺用他的医术和仁心,为无数陷入绝境的平民百姓点亮了生命之光,守护着他们最根本的生存权,以实际行动诠释了“人民军医为人民”的深刻内涵。

中华人民共和国成立后,大学毕业的刘世钺被分配到白求恩国际和平医院。

初到和平医院眼科时,刘世钺面对的是“一穷二白”的困境:设备简陋,仅有手电筒、放大镜和基本器械。面对医疗资源匮乏的现实和患者“急”需光明的矛盾,他迎难而上,创新性地提出“三无手术法”——在无显微镜、无人工晶体、无进口医疗仪器的条件下为患者诊治。“这是立足实际,用技术弥补器械短板。”刘世钺解释道。

为练就过硬技术,他积极参加进修班提升理论;利用萝卜等常见物苦练手感。没有专用消毒品,就用煮沸的食盐水代替;自制仿真眼球模型辅助教学……凭借勤学苦练,刘世钺和同事们在技术贫瘠年代突破极限,为数以千计的眼疾患者点亮光明。

一个平常工作日,和平医院眼科门诊像往常一样忙碌,患者王女士神色焦虑地走进诊室。她被眼睑恶性肿瘤折磨已久,跑遍了北京、上海等地的大医院,得到的回复却都让她失望而归。

刘世钺接诊后一头扎进手术方案的准备工作中,还召集医院里的眼科、病理科、麻醉科等多学科专家,反复进行病例讨论。手术那天,刘世钺小心翼翼地分离肿瘤与周围组织。肿瘤与周围组织粘连紧密,就像生长在一起的树根,难以分离。刘世钺凭借着丰富的经验和精湛的技术,一点点地将肿瘤剥离。经过几个小时的艰苦奋战,刘世钺终于成功切除了肿瘤。可他并未松懈,接下来还有更关键的一步——眼睑再造。他选用异体巩膜代替眼睑,凭借着高超的缝合技术,一针一线地对眼睑进行再造。

手术结束,刘世钺长舒一口气。

术后,当王女士第一次拆掉纱布,看到镜子里几乎和常人无异的眼睛时,激动地紧紧握住刘世钺的手:“刘医生,是您给了我新的生活,您是我的救命恩人!”这场手术的成功也在医疗界引起了不小的轰动。但刘世钺说:“我只是做了一名医生该做的事,患者的信任就是我最大的动力。”

1970年9月至1994年10月期间,刘世钺担任白求恩国际和平医院眼科主任一职。在这长达24年的职业生涯中,他将自己在数十年临床实践中积累的宝贵经验、独到方法及高效学习技巧,毫无保留地传授给身边的同事和求知若渴的学生们。

他坐诊时每当遇到典型病例,总会立刻大声招呼年轻医生来到身边,结合患者的实际症状,耐心地为他们讲解病例的特点和诊疗思路,年轻医生们围在他身边认真聆听,狭小的诊室里知识的传递与智慧的火花在悄然绽放。

“这种一对一的临床教学模式,是学校常规教学难以比拟的。刘主任为我们进行一次细致的点拨,不仅帮助我们避免了诸多不必要的弯路,更让我们以一种全新的视角深入地领略到医学领域的博大精深。跟随刘主任学习的日子里,我们不仅系统地掌握了精湛的医术,更在潜移默化中领悟到了对医学的敬畏之心和对患者高度负责的职业操守。”和平医院眼科主任医师靳韬在谈及刘世钺时,眼神中充满了敬仰与感激。

在刘世钺的办公室里有一个略显陈旧的木质抽屉,里面静静地躺着一份看似普通的档案。然而,这份档案并非寻常之物,它不仅记录着一段重要的历史片段,更承载着无数人的心血与期望。每一页泛黄的纸张,每一个工整的字迹,都在无声地诉说眼科科室成员成长的点滴。档案中,护士小陈进修的优异成绩赫然在列;医生小仝在专业培训中,以独特的视角和精彩的讲解,斩获“优秀病例讲者”荣誉……刘世钺将这些成长的瞬间细心收录,每一个字,每一句话,都饱含着他对科室成员无微不至的关注与深深的骄傲;每一笔,每一划,都凝聚着他对后人们未来无限美好的期许。

永不离休的“光明使者”

1994年,刘世钺光荣离休。但对他而言,却是奉献的新起点。

他坚持每周六义务出诊。2016年,医院规定年过70不再安排出诊。刘世钺连夜写下请愿信:“党和人民培养我成为眼科医生,给了我优厚待遇。我只有努力工作回报。离休后坚持义务出诊,不求报酬。我虽86岁,仍有能力完成门诊、讲课、带学生。能继续工作,传承白求恩精神,就是对我最高的待遇和最大的快乐!”赤子之心感动院方,特批他继续出诊。从那以后,医院的诊室里依旧能看到他忙碌的身影,直至新冠疫情发生医院暂停了出诊工作。他用自己的行动诠释着对医学事业的热爱和对患者的责任。

2025年初,95岁的刘世钺再次提笔请缨:“如科里工作需要,我虽95岁,仍可完成部分门诊工作。”医院考虑到其年事已高及需要照顾卧病妻子,就没有再同意,但这颗为党工作、为人民服务永不离休的赤诚之心,令人无比动容。

随着自己年事渐高,刘世钺对行动不便的老人更是感同身受。他精心筹备定期开展了“社区光明行”,带领团队为老人细致检查。义诊中他及时发现一位自认“上火”的老人其实是患有早期青光眼,他耐心解释危害并提供治疗建议,避免了严重后果。

除了老人,孩子也是他始终的记挂。关注到留守儿童近视率高的现象,刘世钺联合志愿者举办护眼夏令营。他化身导师,传授正确读写姿势,定制用眼时间管理计划,设计互动游戏强化记忆,亲自指导眼保健操,并为每个孩子建立视力档案,提供个性化建议。孩子们在欢乐中学会护眼,感受到关爱。参加夏令营的孩子们说:“刘爷爷,我会保护好眼睛,等爸妈回来看我亮晶晶的双眼。”

在刘世钺眼中,患者没有身份贵贱,只有病情轻重,对来自农村、老区的患者尤其用心。“医生要有技术,更要有耐心和爱心。患者远道而来,等太久吃饭休息都成问题。我宁愿早点来,也不能让患者久等。”这份体贴,体现在每个细节:检查前必先搓热手指,避免冰凉刺激;用自制的眼球模型安抚心神恐惧的小患者;对老人反复叮嘱注意事项,不厌其烦……他的诊室内外常常患者盈门,皆因这份视患者之愁为亲身之愁的真诚仁心。

这份“不计报酬”的坚守,如春风化雨般感染着整个家庭。

2016年中秋,86岁高龄的刘世钺召集了遍布全国的医生亲人,一同回到山西省岩良村。在村党支部简朴的院落里,他亲手挂起鲜艳的党旗,穿着洁白的大褂,共29人,有肾科专家、胸外大夫、心血管专家、妇产科专家、眼科专家、口腔科医生、中医普内医生、检验师等为家乡人民义诊三天,俯身为村里的老人们检查眼睛,耐心地为抱着孩子的妇女解答疑问,将免费的药品送到布满老茧的农民手中。没有隆重的仪式,只有望闻问切的专注和嘘寒问暖的真情。看着乡亲们舒展的眉头和信任的眼神,他动情地对围拢的乡亲们说:“我8岁参加革命,17岁学医,军装穿了大半生,在白求恩国际和平医院工作了整整68年。我一生的榜样就是白求恩大夫。他教会我,医生的心要永远向着最需要帮助的老百姓。”

岁月流转,光阴荏苒。从风华正茂的战场军医,到鲐背之年仍心系患者的仁心长者,刘世钺用近八十载的坚定步履,在历史的长卷上刻下了一名共产党员、一名革命军人、一名人民医生最赤诚的印记。他的故事,是枪林弹雨中争分夺秒的生命守护,是技术荒漠里披荆斩棘的光明求索,是诊室方寸间视患如亲的涓涓暖流,更是离休岁月里永不熄灭的奉献烛光。

(本版图片由石家庄警备区提供)

(来源:石家庄日报 记者:王静 通讯员:张硕 孙晓晨 张雪璨 高海滨)

编辑:梁堃

责编:韩巍