央视网消息(新闻联播):5月27日,中国社会科学院在北京发布多项“科技考古与文化遗产保护重大成果”,对中华文明探源、中华民族共同体形成、“一带一路”沿线考古等重大课题,提供了新的研究阐释和历史解读。

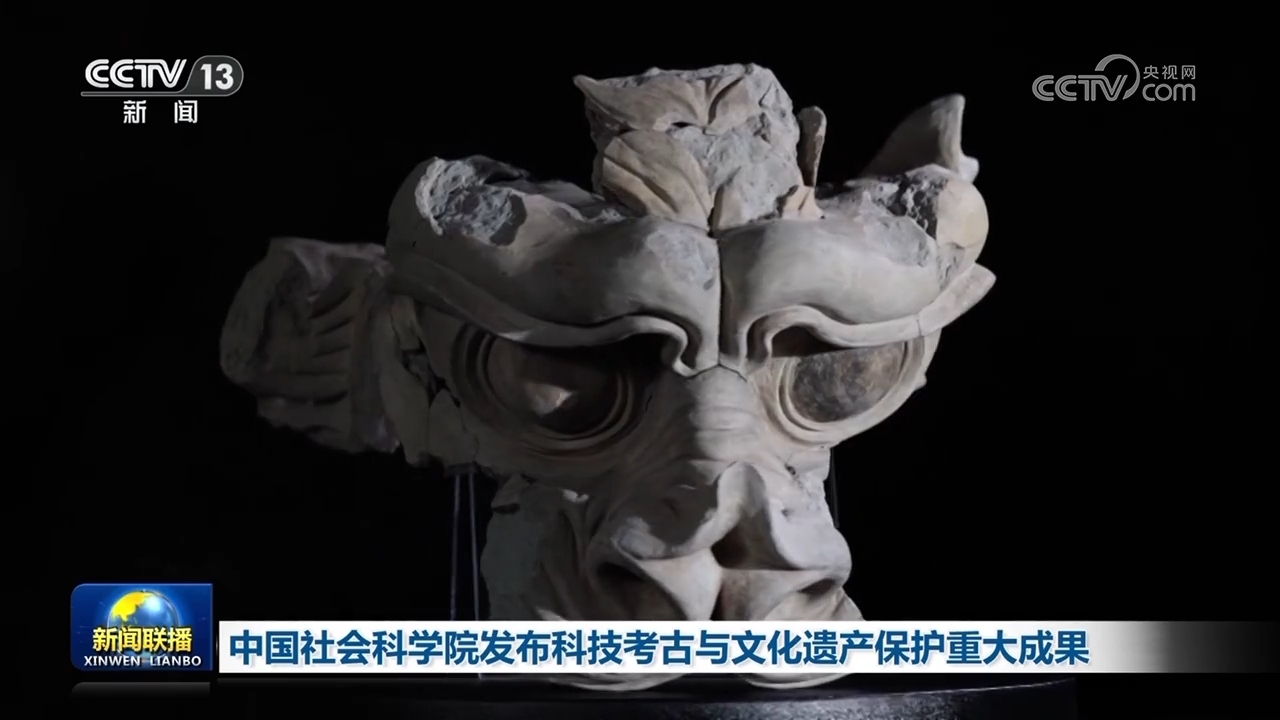

经过中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室科研人员近两年的努力,2019年青海泉沟一号墓出土的金冠已于近期修复完成,再现千年前原貌,龙纹、冕旒源自中原文化,立凤、双狮造型带有中亚风格,印证高原丝路枢纽的文明交流融合特质。此外,2024年出土于雄安古州城遗址的两件唐代龙首,近日修复完成后,显示出全新的龙形象,两耳耸立头顶六髻,珍贵矿料绘出绿眼线、黑眼珠,成为我国龙文化研究的新例证。在植物考古学方面,通过对全国20多处考古遗址出土的葡萄属种子系统研究,考古专家发现,早在西方葡萄传入之前,我国本土已存在持续数千年的葡萄属植物资源利用史。

本次发布的成果,还深化了“一带一路”文化遗产的价值阐释。我国考古专家在乌兹别克斯坦蒙扎铁佩遗址出土文物中,发现带有“五铢”铭文的铜钱;通过对新疆4处遗址出土的蜻蜓眼式玻璃珠,展开主、微量元素等分析,发现地中海玻璃在春秋战国时期,经新疆—河西走廊传入中原。这些科技考古成果为研究古代丝绸之路开通前、后东西方文明交流互鉴增添新实证。

编辑:任闪

责编:韩巍