从来燕赵多豪杰,

驱逐倭儿共一樽。

——题记

人们来到赞皇,总要到西部风景名胜地嶂石岩看看。其实,发端于嶂石岩的槐河,也是赞皇一道靓丽的风景线。特别是经过治理建成的槐河生态长廊,成为人们必去的打卡地。不仅生态风光吸引人,更有那娓娓动听的故事,把人带进那历史的时空。

六月的风裹挟着夏日的气息,我站在槐河生态长廊的观景台上,欣赏着沿河两岸的风光。微风拂过河畔,芦苇荡如绿色的波浪般翻涌起伏;刚刚收割完小麦的田野里,那残存的麦香随风钻进鼻腔沁人肺腑,勾起心底的乡愁。侧耳倾听,不知名的鸟儿在垂柳间欢快地穿梭鸣叫;抬头远眺,洁白的白鹭舒展着翅膀掠过水面荡起层层涟漪。可谁能想到,在宁静与美好的背后,却是烽烟弥漫的抗日战场,88年前的那个深秋,赞皇儿女在这里打响了冀西抗日的第一枪。

那是在1937 年,中华民族遇到了前所未有的危机,日本侵略者蓄意制造了震惊中外的“卢沟桥事变”,挑起了全面侵华战争。日寇如同凶猛的恶狼,侵占平津后,又沿京汉路、津浦路、平绥路发动攻势,意欲占领整个华北。10月8日占领河北正定,短短两日后,又侵占了石家庄。随即沿正太路西进,准备与山西境内的日军会合占领太原。其中日军109师团11旅3团的三百余名士兵组成昔阳支队,从元氏沿着槐河古道向西进发,妄图经赞皇进入昔阳控制晋中,切断太原国民党军的退路,将战火进一步烧向山西腹地。

当时,赞皇县的国民党县长肖鹤延听闻日寇入侵,竟吓得望风而逃,毫无担当。而刚刚恢复活动的中共赞皇县委,关键时刻挺身而出,毅然决然举起了抗日的大旗。当得知日军准备占领赞皇向西进攻时,中共赞皇县委决定在槐河的龙门阎桥设伏,教训一下这帮入侵者。面对强大的敌人,县委领导审时度势,以大局为重,放弃昔日恩怨,联合县保安团和警察局结成统一战线,共同组建了有400余人参加的“华北抗日义勇军”,其中既有县城保安队经验丰富的老兵,也有刚放下锄头、拿起武器的庄稼汉,还有剪去长发、满腔热血的青年。此外,获鹿、元氏、栾城等保安团也纷纷撤到赞皇,加入这场保家卫国的战斗,为义勇军增添了力量。

共产党员在抗日义勇军中发挥着骨干和中流砥柱的作用。赞皇党组织早期领导者、时任中共直中特委组织部长的傅贯一出任义勇军政治部主任,时任中共赞皇县委书记马芳庭出任义勇军政治部副主任,赞皇党组织早期领导人董月三、张适如出任义勇军第二支队正副队长。赞皇县保安团团长于珩,是本县西江洞村人,毕业于太原军事政治学校,信奉“守土安民” 的祖训,担任了抗日义勇军大队长。当地农民不顾危险,自发传递情报,密切关注着日军的一举一动。这些人虽身份不同、信仰不同,但都怀着保卫赞皇、击退日寇的坚定决心而站在了一起。

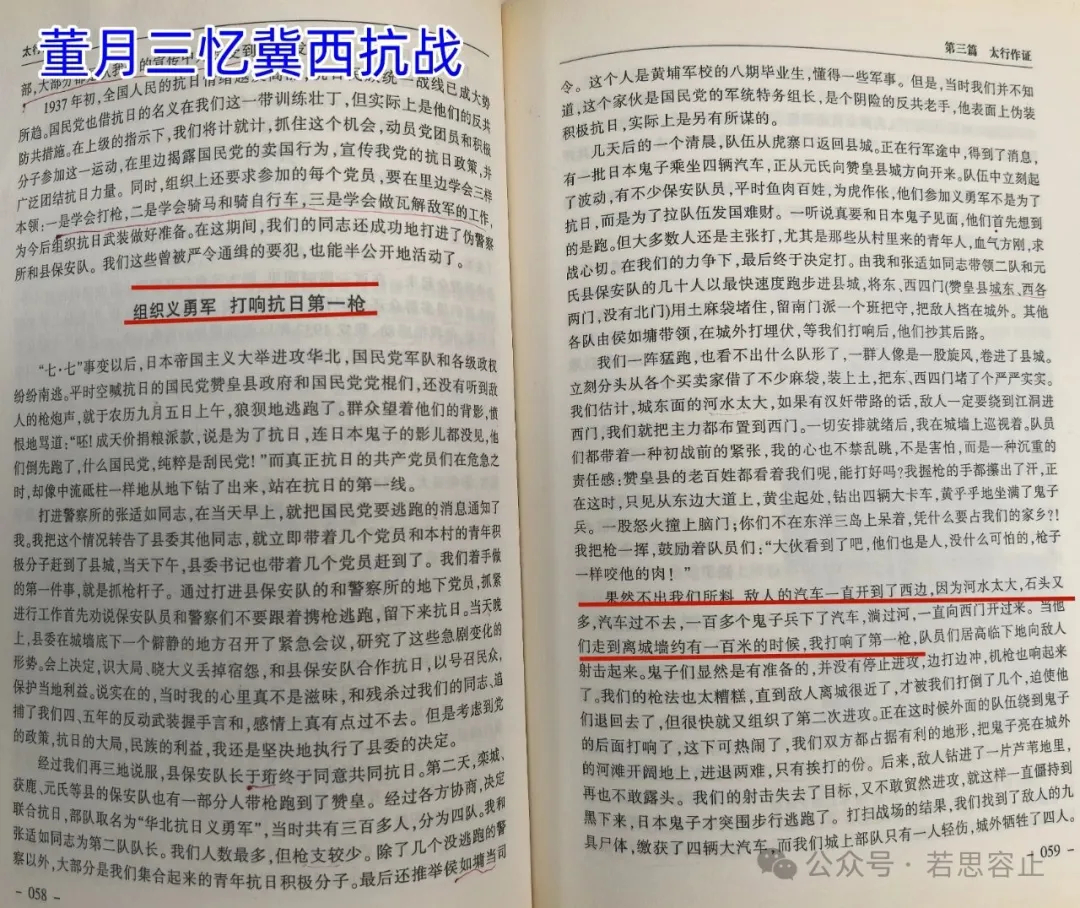

据槐河阻击战的指挥者之一董月三在回忆录中记载,义勇军凭借着敏锐的军事直觉,首先对城门进行加固封堵、专人守卫,同时把义勇军主力安排在城外河道设伏。当时的阎桥和今日大不相同,它实际上是一座简易便桥,桥两端是用沙石堆起的辅路,只在桥中间孔上架几根圆木或石板,平时只供行人行走,桥上是不能行走马车或机动车辆的,马车或机动车都是走桥边的河道。如果遇到大的洪水就会冲垮桥,过河就得靠龙门村的小船摆渡。槐河河面很宽,乱石滩遍布,小树林与芦苇丛生的河道相互交织,天然形成了一道隐秘的屏障,为伏击提供了得天独厚的条件。战士们深知这一仗对家乡的重要性,一旦失利,日军铁蹄将长驱直入,百姓就会遭受灭顶之灾。为了打赢这一仗,他们在此潜伏多日,用树枝与杂草仔细地伪装阵地,将土枪、大刀和仅有的几杆步枪反复擦拭,每一个动作都饱含着对敌人的仇恨和对胜利的渴望。

10月26日正午时分,日军300 余人伴随几辆汽车,一路扬起滚滚黄尘,杀气腾腾地从元氏出发,经过车汪沟、榆底、龙门,直扑赞皇县城。敌人大部分顺着阎桥向县城东门进攻,因为河水较深,便立即分兵一部向西门冲击,企图迂回包抄义勇军。然而,他们万万没想到,义勇军早已在城西设下埋伏,城门也用麻袋堵得严严实实。当先头敌人距离城墙一百米时,董月三打响了第一枪,清脆的枪声如惊雷般划破长空。刹那间,子弹如雨点般倾泻而下,在河道埋伏的战士们如猛虎般从芦苇丛、乱石后、小树林中一跃而起,手榴弹在日军车队中轰然炸开,汽车玻璃迸裂,铁皮扭曲变形。敌人陷入了两股火力的交叉攻击中,被打得晕头转向、措手不及。战斗异常惨烈,一名年轻战士腮帮子被子弹打穿,鲜血直流,但他依然紧咬牙关,坚持战斗。激战至黄昏,日军丢下九具尸体和四辆汽车,仓皇溃逃。但侵略者怎会轻易善罢甘休,第三日清晨,重整旗鼓的日军卷土重来。义勇军凭借着顽强的意志和灵活的战术,给敌人以骚扰和打击,最后因众寡悬殊和武器不良而撤离县城。恼羞成怒的日军竟迁怒于无辜群众,残忍地杀害了西江洞十三名村民,焚毁了数百间民房,熊熊大火映红了槐河北岸的半边天,也折射出了侵略者的丑恶嘴脸。

这就是抗战初期发生在赞皇的槐河阻击战,也叫槐河保卫战或赞皇保卫战。抗日义勇军以伤1人、牺牲4人的代价,击毙日军9人,缴获汽车4辆,取得了槐河阻击战的胜利。这些数字看似平淡无奇,但在敌强我弱、武器落后、技不如人的情况下,已经创造了奇迹。更重要的是每一个数字背后,都是一段悲壮的故事、一段不屈的抗争。这不仅是冀西地区国共合作抗日的首次胜利,更像一声响彻云霄的惊雷,打破了 “战必亡” 的悲观论调。消息传开,县城周边的百姓们奔走相告,慰劳英雄,送来的猪肉、白面、烙饼等在南门外堆成了一座小山,无数热血青年纷纷加入抗日队伍,为八路军 129 师在此建立根据地奠定了坚实的基础。

傅贯一、马芳庭、董月三与于珩的携手合作,成为了抗战初期国共合作的成功范例,为后续的联合抗战提供了宝贵的经验。此战也成为冀西抗日的光辉范本,有力地证明了在中国共产党领导下,兵民是胜利之本。然而,战后的义勇军却因政治分歧濒临分裂。于珩带领部分人员被国民党改编为“国民政府军事委员会别动纵队华北游击第十三支队”,驻扎在赞皇县孟府村一带,后来因制造“摩擦”事件被逐出赞皇。董月三、傅贯一等主动寻找上级组织,坚持 “靠紧八路军才能存活” 的主张,最终率领一部改编为 129 师独立第一大队,董月三任大队长,傅贯一任党代表,他们继续战斗在冀西抗日第一线,发动群众、扩招兵员,加强组织建设、巩固根据地,为赞皇赢得了“冀西十三县,赞皇是模范”的荣誉。

如今漫步在槐河生态长廊,新建的三座槐河大桥飞架南北,宛如一道道美丽的彩虹;林草交错的绿茵场上,孩童们在草地上嬉笑奔跑,银铃般的笑声回荡在空中;情侣们依偎在一起,静静欣赏着落日余晖,甜蜜而温馨。但我知道,在这岁月静好的背后,始终埋藏着一段滚烫的记忆。那些牺牲在河畔的义勇军战士,有的甚至连名字都没留下,但他们的精神早已和槐河的青石融为一体,成为槐河历史文化的高峰。目前河道经过整治和水流的冲刷,当年那留有弹痕的石头已不知所踪。建议在岸边新建一座纪念亭或石碑,刻上“槐河抗日阻击战遗址” 几个红色大字,就像那镌刻着历史印记的巨著,向世人讲述那往昔的峥嵘岁月。旁边的广场上,书法爱好者们挥毫泼墨,其中一人书写的对联 “昔日枪声留旧迹,今朝柳色展新姿”。是啊,战争的硝烟早已散去,当年义勇军战士们用生命捍卫的家园,如今繁花似锦,生机勃勃,正以最美好的模样呈现在世人眼前。

离开槐河时,夕阳将河水染成了金色,波光粼粼。我回望那片宁静的河面,仿佛看见88 年前的战士们正从硝烟中走来,他们年轻的面庞上凝结着铁一般的坚毅,透视出对胜利的喜悦和对生活的眷恋。那射向敌人的枪炮声、义勇军的喊杀声,已经化作滔滔河水,一直在这山水之间回响。历史从未走远,它是伴我们成长的教科书、营养剂。在纪念抗战胜利80周年之际,我来此寻找昔日的战场和生锈的弹壳,不仅是为了缅怀那段苦难的历史,更是为了从先烈的精神中汲取力量,让和平的阳光永远照耀这片土地,让英雄的精神根系深扎于岁月,绽放出时代的光芒。

作者简介

阎国文,常写作闫国文,河北省赞皇县西龙门村人,历史文化学者,早年担任历史教师,赴乌蒙山区支教,后到基层、机关多岗位锻炼,在报刊、杂志公开发表文章百余篇。