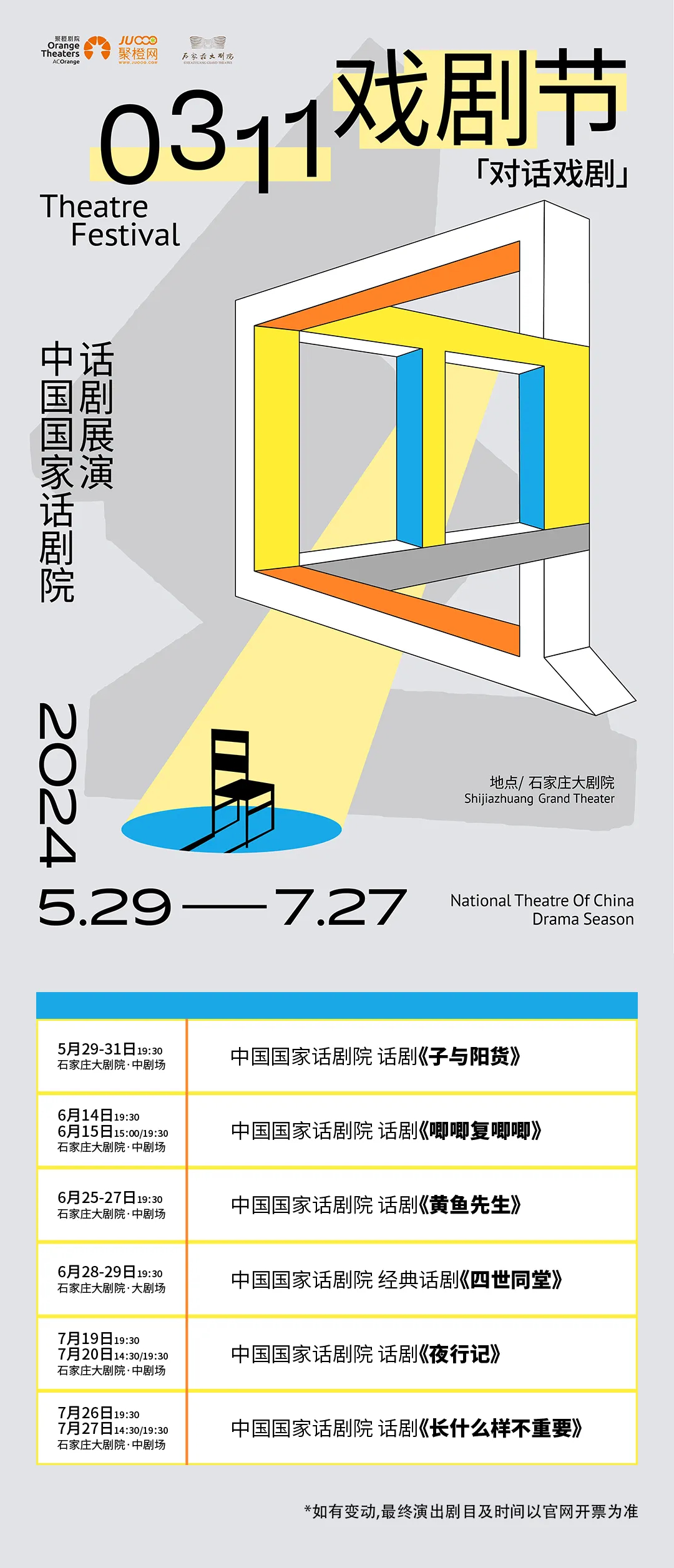

“跟着演艺游河北”为一场演出,奔赴一座城。石家庄大剧院首届“0311戏剧节”于今日正式官宣。以戏剧为名,与城市共鸣,此次戏剧节石家庄大剧院邀请中国国家表演最高级艺术团体——中国国家话剧院,于5月29日至7月27日开展“0311戏剧节”·中国国家话剧院话剧展演,国话剧献6台17场精彩剧目,为观众献上家门口的戏剧艺术盛宴。

“0311戏剧节”中国国家话剧院话剧展演以“对话”为主题。城市对话戏剧,走出剧场,在城市漫步,开启全民戏剧狂欢;经典对话戏剧,跨越时空,感知经典的力量;青春对话戏剧,汇聚青年的力量。

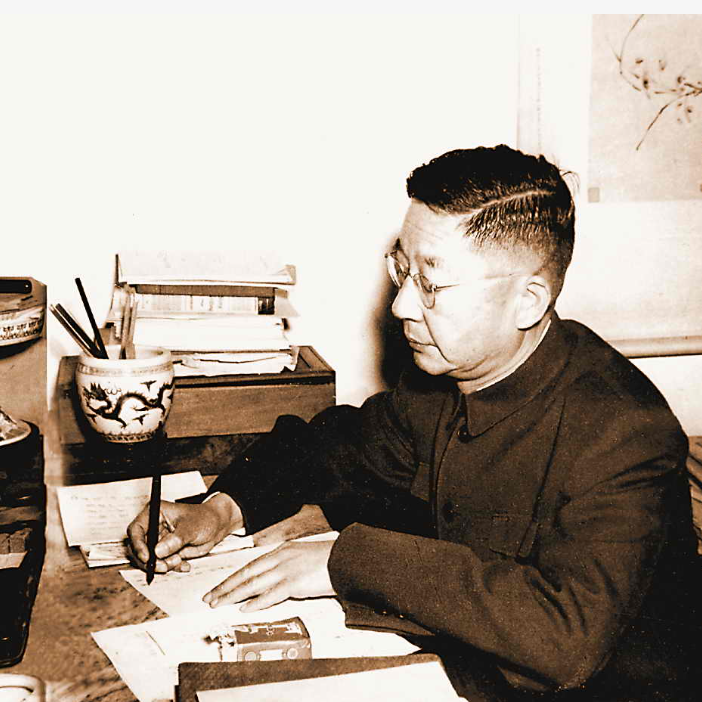

往期剧照 摄影:李晟

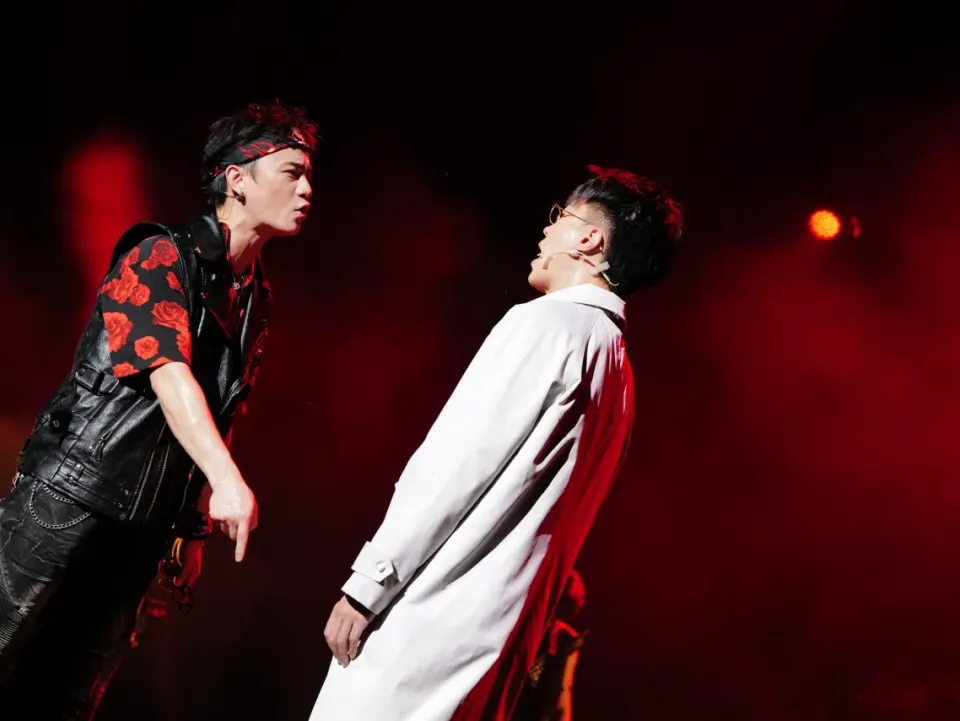

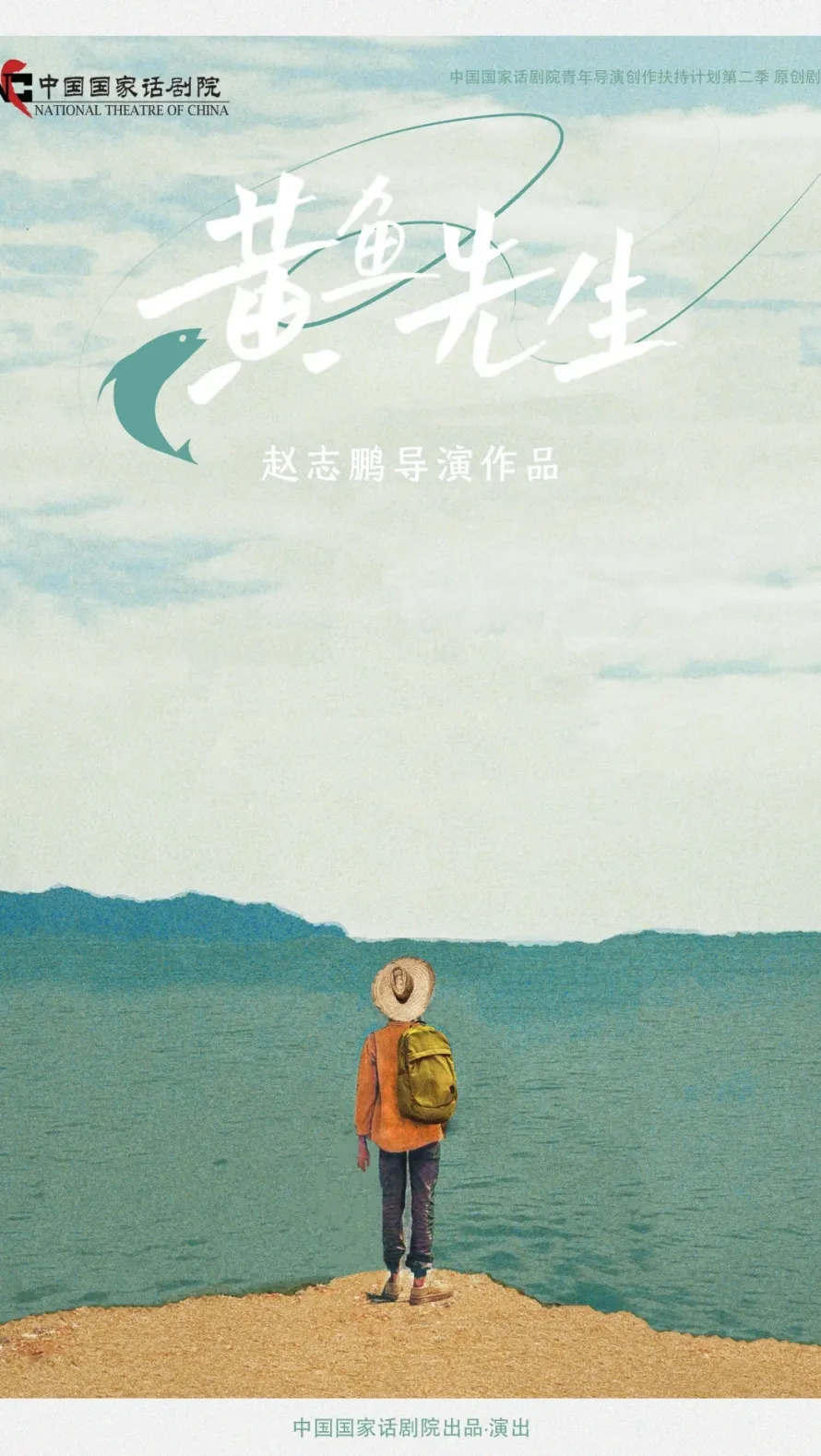

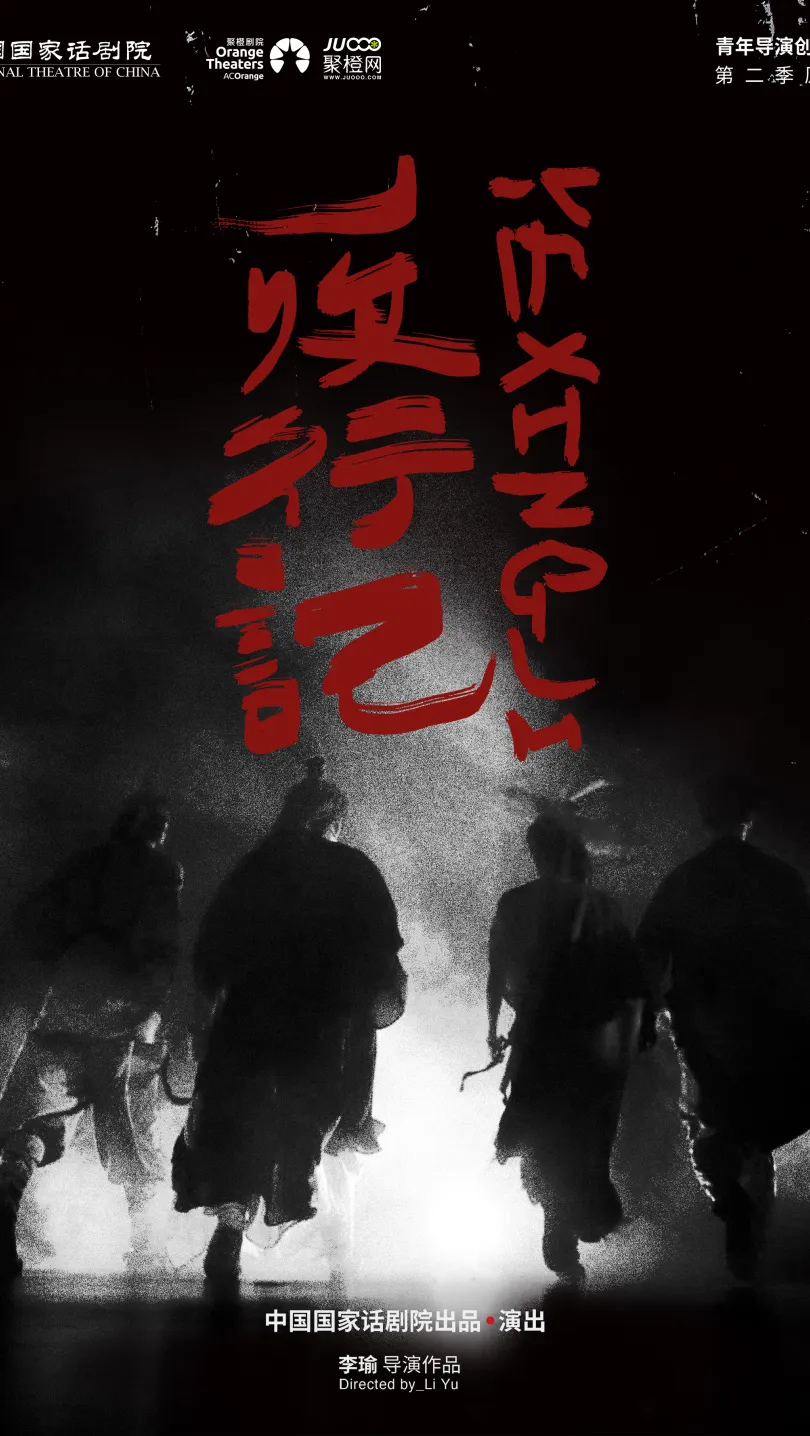

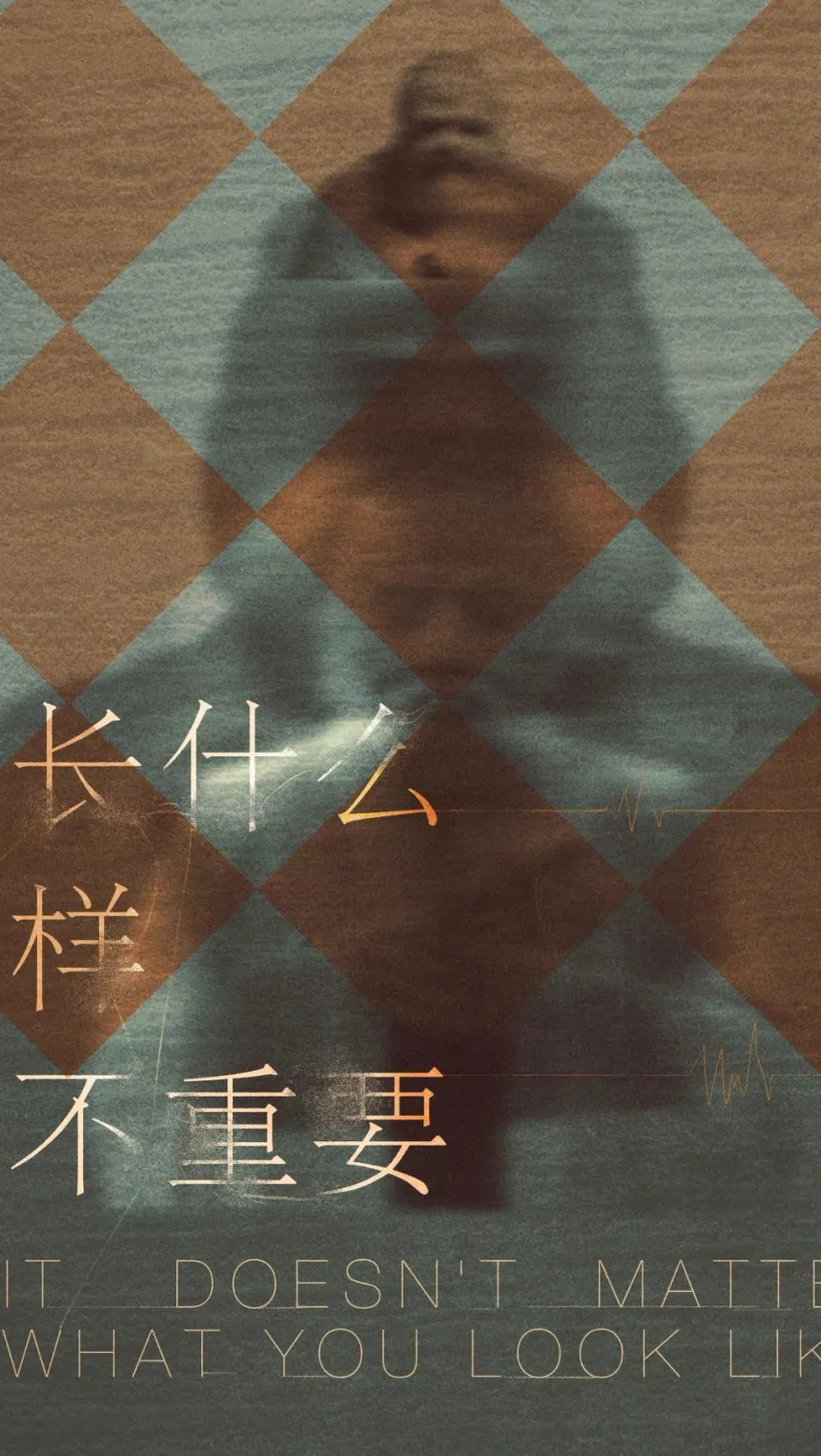

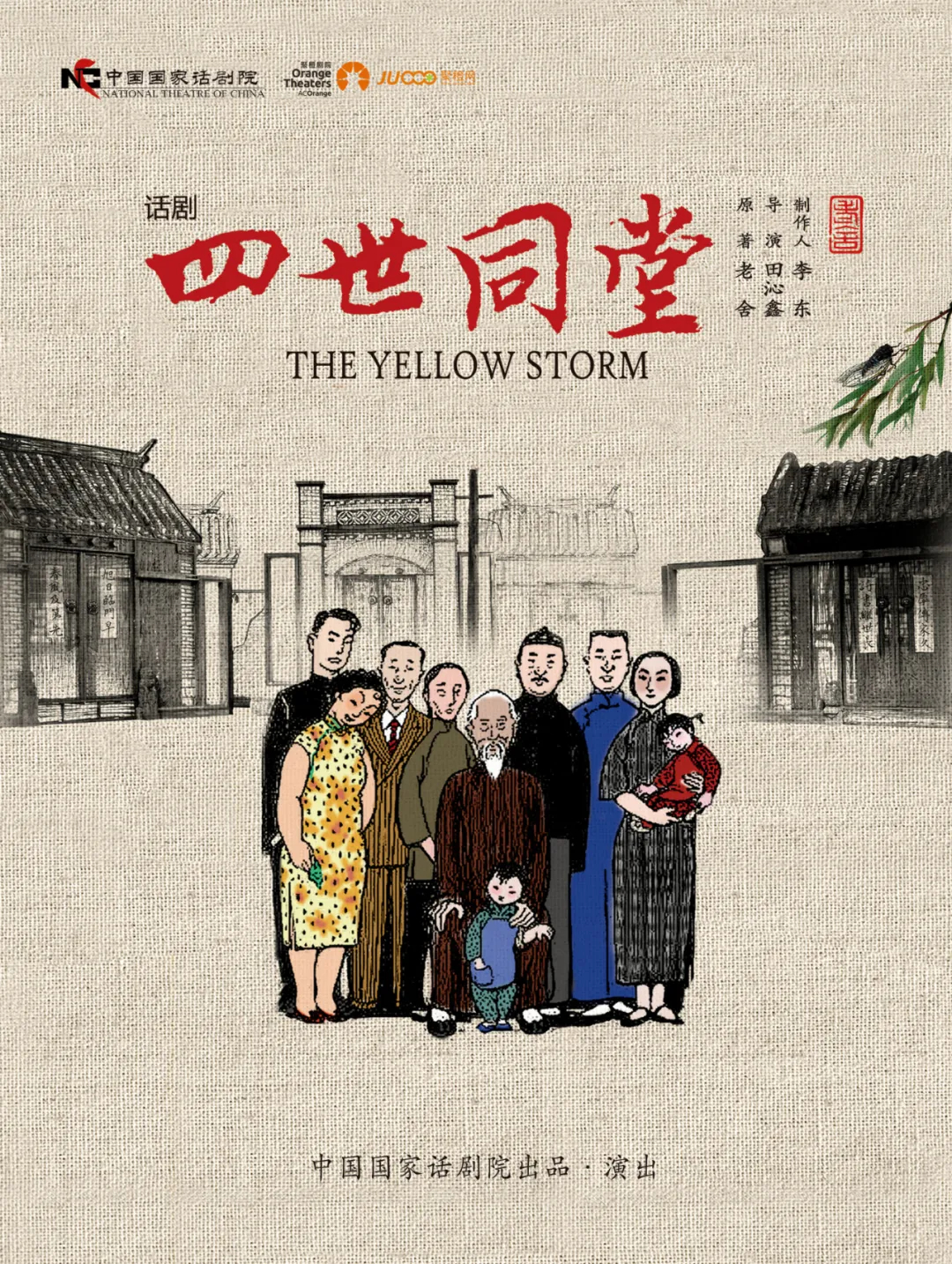

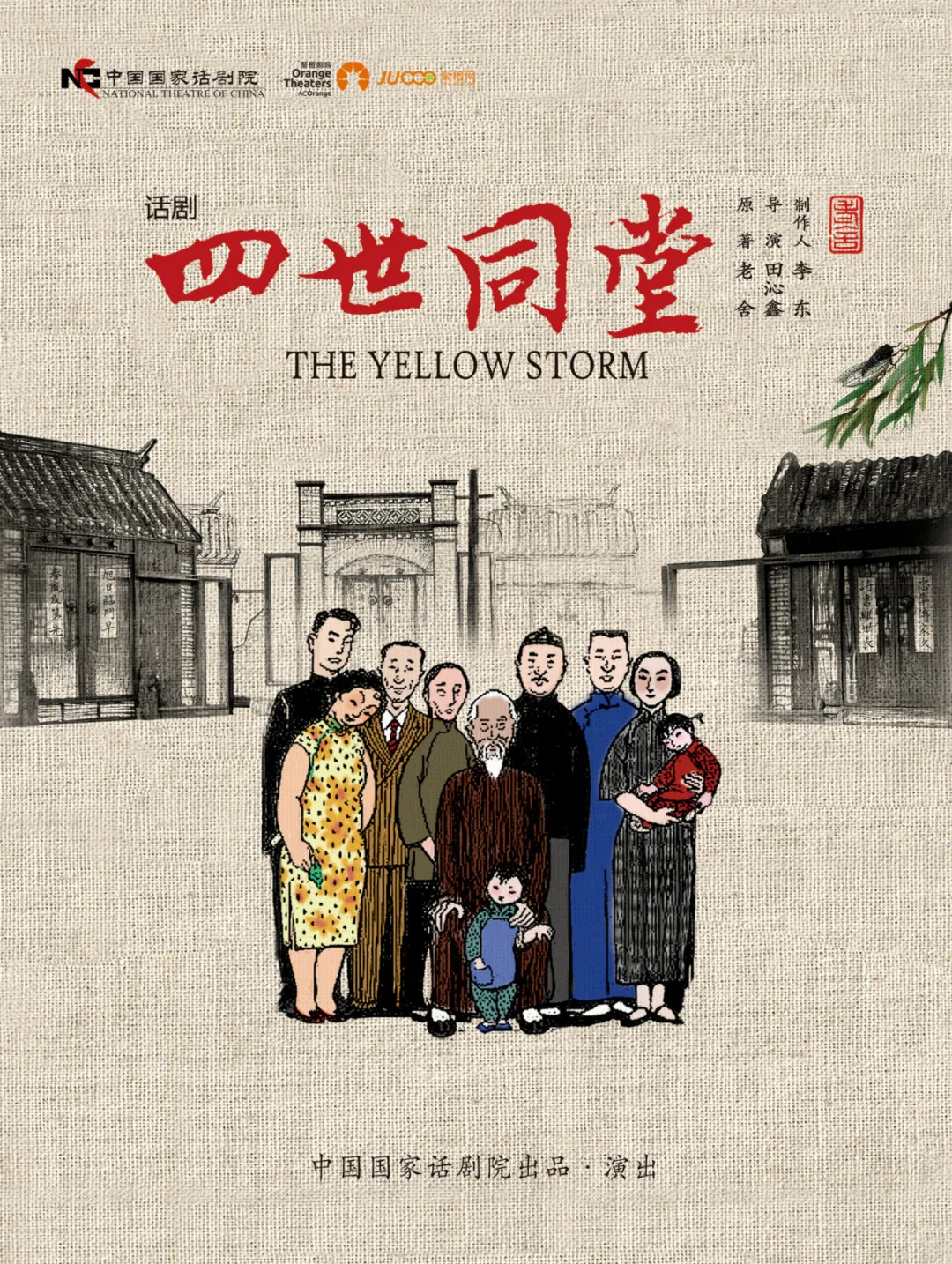

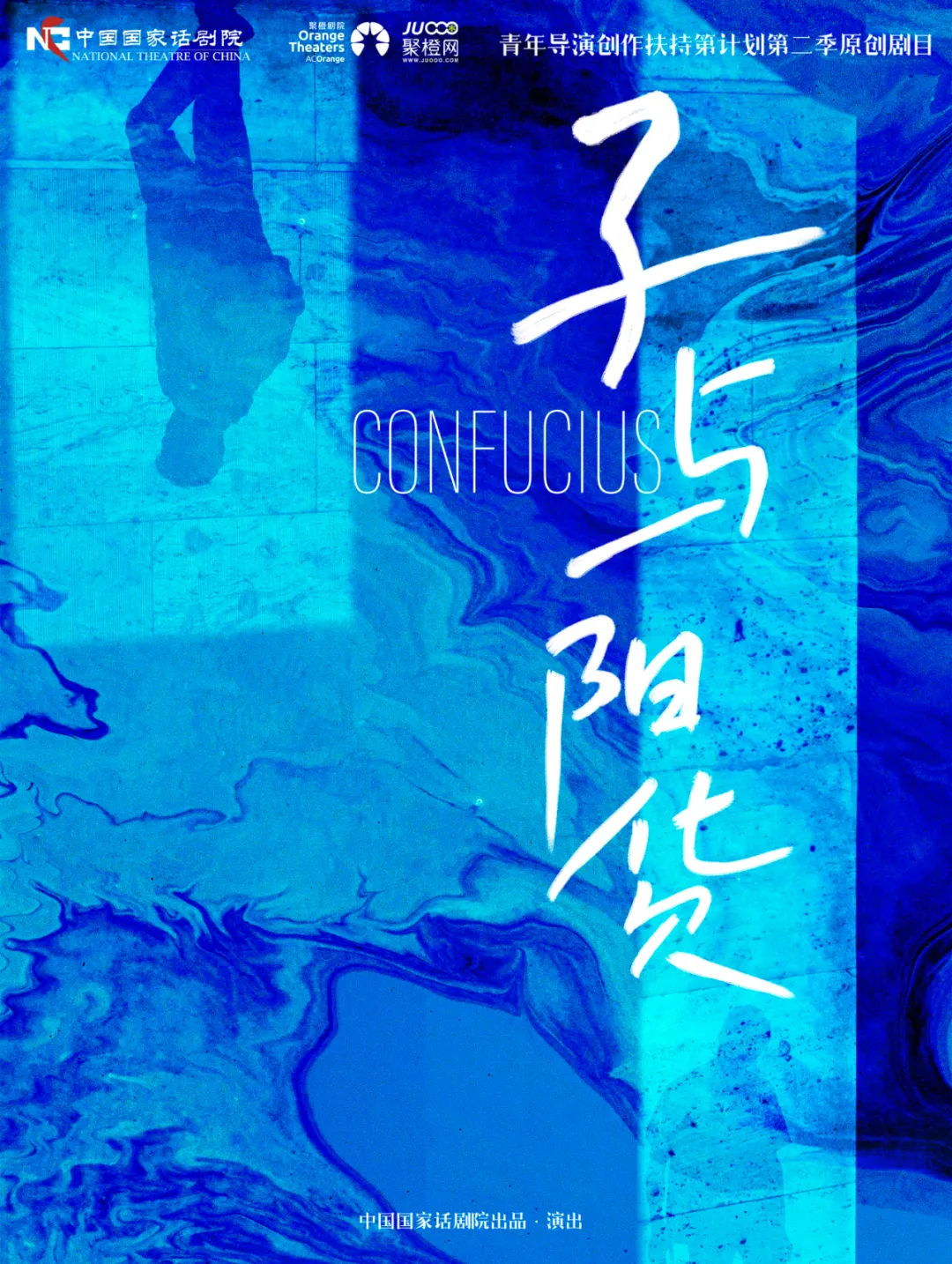

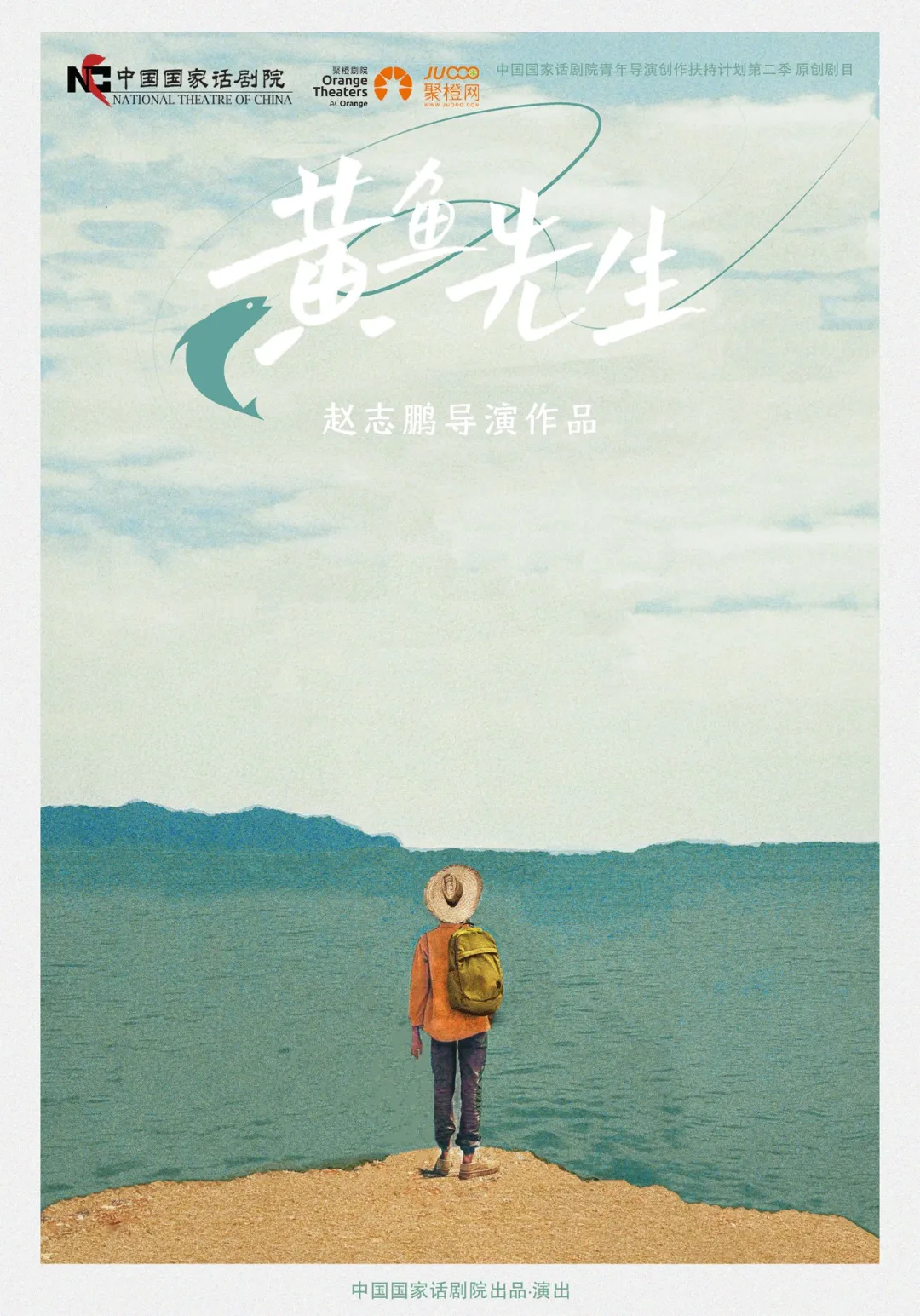

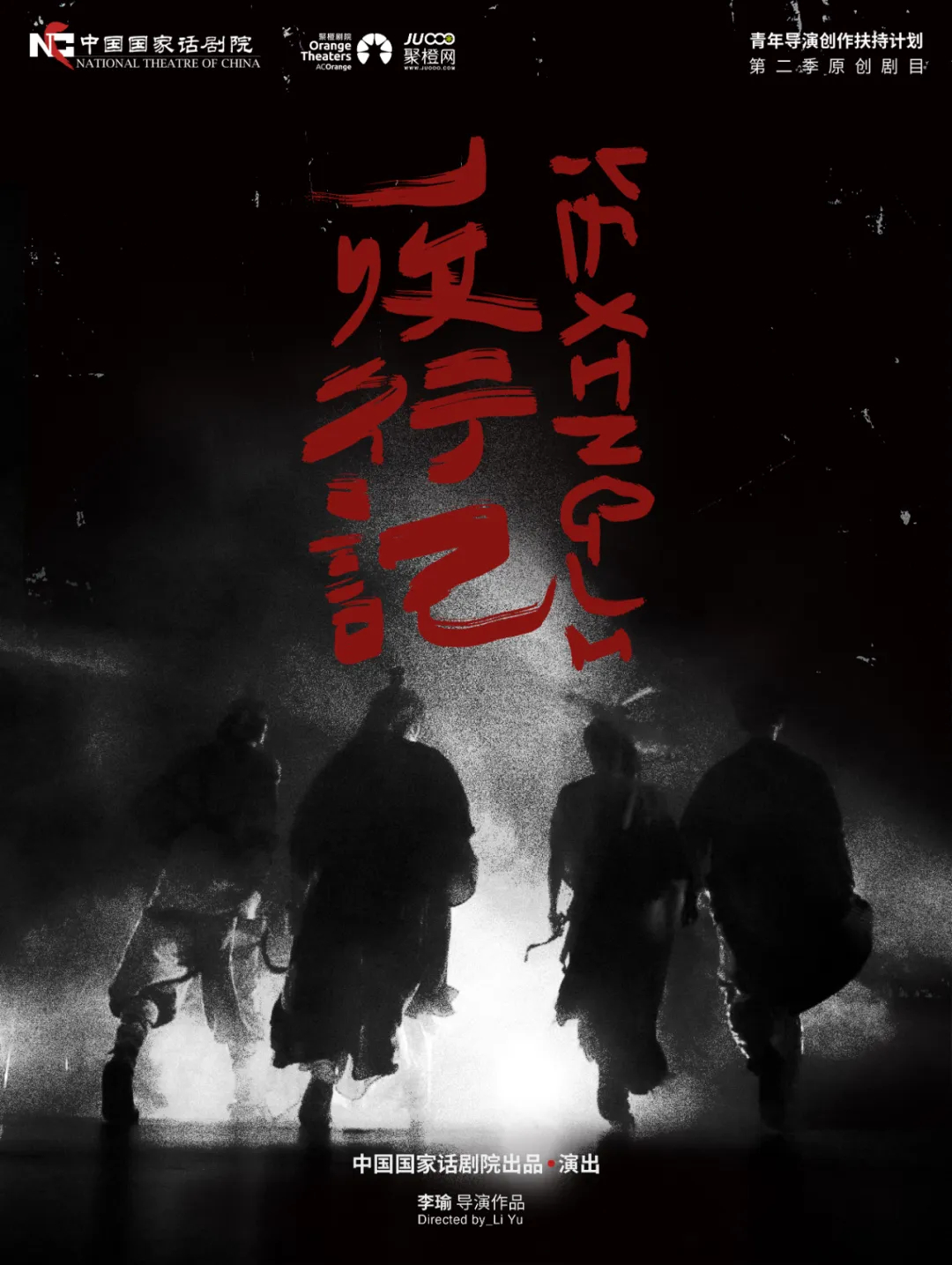

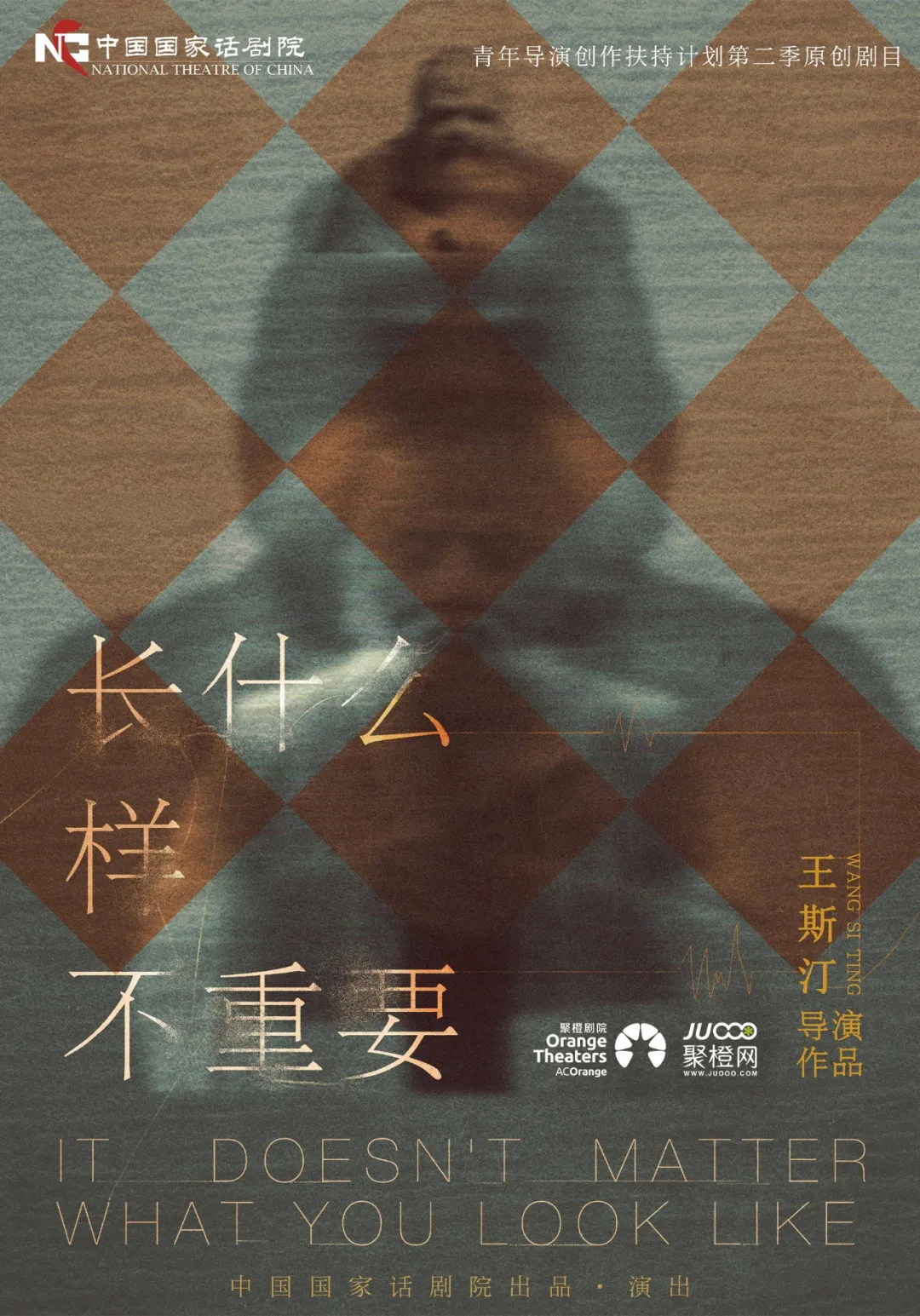

“0311戏剧节”·中国国家话剧院话剧展演,涵盖了经典再现、现代原创多个剧目板块。其中,备受瞩目的经典剧目——中国国家话剧院 话剧《四世同堂》将于6月28日-29上演。该剧由中国国家话剧院院长田沁鑫执导,集结中国国家话剧院优秀的演员们,将在舞台上再现人民艺术家老舍铮铮巨著荡气回肠的浩繁“平民史诗”。除此之外5位青年戏剧导演将携五部全新原创剧目《子与阳货》《唧唧复唧唧》《黄鱼先生》《夜行记》《长什么样不重要》首次亮相石家庄,以当代眼光重新诠释经典。用青年人的创意火花创新性展示独属于中华大地的中国故事。

本届戏剧节还特别策划名家对谈、主创见面会、剧本朗读会、戏剧表演工作坊(导演跟观众零距离交流)等多场戏剧活动,将邀请文学名家、戏剧从业者、本土戏剧机构、戏剧爱好者进行深度交流,进一步拓宽艺术与剧院的边界,为广大观众创建一个与主创们深入沟通的桥梁。此外剧院还将联合高校,共同开展青年培养计划,推出特惠学生票,邀请大学生走进剧场,提升大学生戏剧鉴赏水平和艺术素养,活跃校园文化生活的探索与实践。

0311戏剧节·中国国家话剧院话剧展演以戏剧赋能城市发展,旨在通过众多优秀的戏剧作品,助力石家庄文旅融合,让观众畅享戏剧的魅力。

今日11:18全网开票

“0311戏剧节”中国国家话剧院话剧展演

中国国家话剧院 经典话剧《四世同堂》

中国国家话剧院出品、演出

老舍同名小说改编

田沁鑫导演执导

走遍70余城 震撼30余万名观众

被誉为“北京第一剧”

名著 名导 名团 名剧

话剧《四世同堂》

今日11:18

全网开票

开票时间

5月17日 11:18

全网开票

演出时间 | Time:

6月28日 周五 19:30

6月29日 周六 19:30

演出时长约180分钟,中场休息15分钟

演出地点 | Place:

石家庄大剧院·大剧场

演出票价 | Price:

680/580/380/280/180/80元

早鸟优惠·限时三天

橙卡,V+会员

180元及以上价位享7折优惠

680/580/380/280/180元

476/406/266/196/126元

非会员

180元及以上价位享8折优惠

680/580/380/280/180元

544/464/304/224/144元

(优惠截止至5月20日11:18)

扫码购票

*1.1米以上或5周岁以上儿童凭票入场,

其他儿童谢绝入场

扫码办理橙PLUS卡

“春天

好似不管人间有什么悲痛

又带着它的温暖与香色

来到北平”

老舍这个名字

似乎已经成了北京的一个符号

著名汉学家罗季奥诺夫说:“读懂了老舍,就了解了中国人。”

读老舍先生的文字,就像在蝉鸣蛙叫的夏日傍晚,拿把蒲扇,端个小凳,坐在巷口,听一位饱经风霜的老人讲故事。

△冠晓荷“跑官”

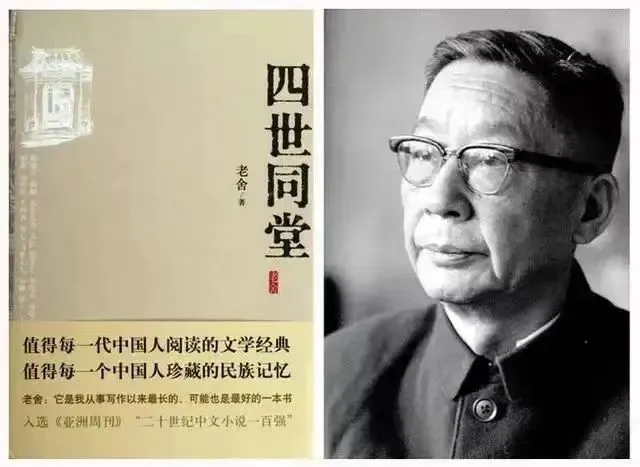

文学泰斗老舍,毕生至爱之作

《四世同堂》是一部表现抗战北平沦陷区普通民众生活与抗战的长篇小说,被老舍先生自认为“从事写作以来最长的、可能也是最好的一本书”,文学界将其评为 “20世纪中文小说一百强”,其文学、艺术和思想、社会价值超越于《茶馆》《骆驼祥子》等作品,更被称为“值得每一代中国人阅读的文学经典,值得每一个中国人珍藏的民族记忆。”

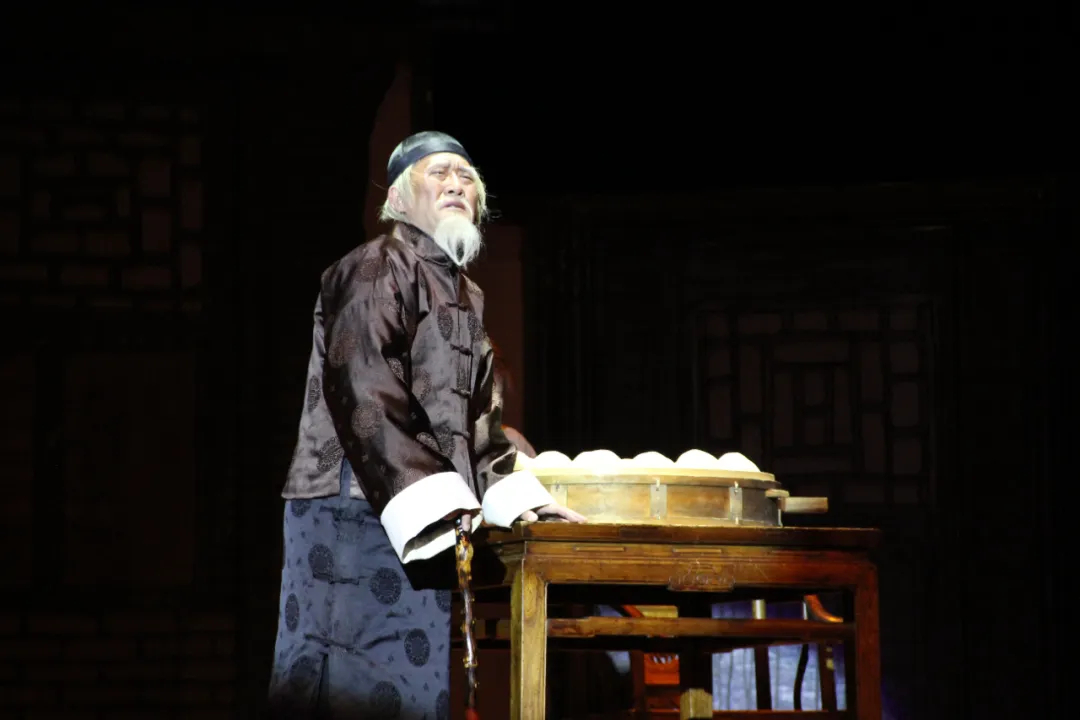

△祁老人喜欢在饭桌上处理一家矛盾

“国内最富才情女导演”倾力改编

话剧版《四世同堂》由中国国家话剧院院长、被称为“国内最具才情女导演”的田沁鑫独立担纲编剧、导演。田沁鑫导演被业界誉为坚持艺术品质、坚持文化品格不倒的一面旗帜,也是改编名著最为成功、艺术成就最高的戏剧导演之一。其导演作品被称为“田氏戏剧”,在中国的戏剧舞台上独树一帜。

田沁鑫导演采用“新现实主义”手法,几乎把半个多世纪前的老舍先生笔下的北京西城“小羊圈”胡同复原到舞台上。

△祁老人感慨八十大寿四世同堂

通过舞台效果将祁家、冠家、钱家三户人家的院内、室内,和胡同风情巧妙的呈现在舞台上,与演员们互动性的展开八年抗战中北京人民的艰难、忍耐、抗争的生活画卷,立体化还原民国北京人的衣、食、住、行相关的舞台风貌,以讲述中国故事特有的文化立场,和坚持精品奉献人民的文化态度与自信。

话剧《四世同堂》集结了中国国家话剧院优秀的演员们,生动的展现老舍先生笔下的这一部浩繁的“平民史诗”。

话剧《四世同堂》剧情介绍

一九三七年卢沟桥一声炮响,拉开了中日全面战争的序幕,也彻底打乱了北平城里小羊圈胡同平静的生活。

△小羊圈胡同众生相

乱世之下,勤劳本分的城市平民的生活每况愈下:拉车的小崔、唱戏做票友的小文夫妇、热心的李四爷、与奶奶相依为命的程长顺……他们的遭际各有不同,却都在逐渐丧失着最基本的尊严与希望。

淡泊名利与世无争的钱诗人受到战乱的波及家破人亡,而这却促使钱默吟抛弃了知识分子的懦弱慵懒,成为了一个铮铮铁骨的斗士。

△祁老人与钱诗人

与之恰成对比的,是那些借乱世上位的投机分子。

冠晓荷大赤包夫妇就是这其中活得精彩滋润的一对,而这并没有得到冠家其余成员的认可。

△胖橘子等庆贺大赤包做官

祁家是小羊圈胡同最本分平和的人家。面对变乱,家庭成员也凸现出迥异的派别立场。祁老爷子的三孙瑞全离家抗日音信全无;次孙瑞丰在妻子的怂恿下在伪政府中谋到美差;长孙瑞宣是一位中学英文教师,他在"尽孝"与"尽忠"之间因不能两全而徘徊,挣扎着,同贤妻韵梅维持着一家老小生计。祁老爷子能否守住四世同堂的理想、能否过上八十大寿,成了他人生最后的悬念……

△祁老人视“四世同堂”为晚年幸福标准之一

6月28日-29日 石家庄大剧院老北京的风俗画卷动荡时期的生活历史的纷繁复杂都被浓缩在一部《四世同堂》之中

本文内容来源于中国国家话剧院以往演出剧照摄影:李晏 王昊宸石家庄站实际卡司以现场为准

“0311戏剧节"中国国家话剧院话剧展演

青年导演剧目

孔子与阳货,少年时在泮宫读书相识,却因不同的人生选择,从此走上不同的人生道路。一个立志于学习礼乐,恢复周朝礼乐制度;一个因庶出失去继承权位的可能,因此专修权术。孔子之于阳货,如一面耀眼的镜子,在礼乐崩坏的时代,两人以自己的方式对抗着时代,承受着外人难以理解的孤独,虽从未一起共事,但彼此间的较量如暗流涌动,少年时的朋友“性相近”,却因“习”而相远。

话剧《唧唧复唧唧》主要讲述了50岁出头的冯攀华为了濮绸的产业化发展筹备了一场大型时装秀。正当他焦灼之时,一位不速之客到访,这位客人似乎与冯攀华十分相熟,他清楚地知道冯攀华的痛点、难点,在冯攀华徘徊、纠结、不知所措的时候,总是能一语中的地分析问题。冯攀华一边解决着时装秀面临的诸多问题,一边与来者进行着深入灵魂的对话。冯攀华的回忆不断涌现,回溯了他在母亲的感召下传承濮绸的过程,同时也将濮绸从南宋发展至今的历史娓娓道来。二人在冲突与对抗间,意外地展现出了默契的理解和支持。随着谈话的进行,不速之客的身份渐渐清晰,由此引发了观众对他的诸多猜想,是同事?是敌人?是兄弟?是死神?是命运?在这场谈话的尾声,我们逐渐发现“他”竟是濮绸的化身,而这场谈话,也正是冯攀华与濮绸结缘几十余年的心路历程。

辞职后迷茫的小叶从城市归乡,寻找生活的方向。他开始尝试用直播记录生活,逐渐被家乡近些年的变化所打动,随着对市场敏锐的观察,他发现了远海养殖黄鱼的商机,他逐渐坚定了留在家乡的想法。

敢想敢做的小叶决定放手一搏,可一场风暴却让金黄色的梦几乎破碎。在各种冷嘲热讽的声音中,小叶不明白为什么自己从小敬畏的大海,却如此对他,他冲向海边质问大海,同时也在质疑着自己选择的路。

母校得知了渔场的遭遇,主动伸出援手,不仅对渔场失败原因进行了研究,还愿意为年轻的返乡创业者们提供技术支持。

在亲友的帮助下,小叶重拾信心,再次将渔场建立起来。他回到海边,这次,他面对大海已经不再愤怒与迷茫,失败的经历让他更加懂得如何与大海相处,与自然相处。金黄色的梦正在慢慢变成现实,但他知道自己的事业还未成功,自己永远在路上...

孔子厄于陈蔡之间第七日,夫子一行人已然到了艰难卓绝之时,这消息已经不胫而走传遍了十里八乡。

故事孔子四教“文、行、忠、信”以四条线索开展,一是城中一书生(文),二是村中一强盗(行),三是城中夜巡的兵(忠),四是当代的我(信)。四条线索以“因何拯救孔子”为主体脉络,既并行又交织,从多个角度展现孔子的人格和儒家学说的内涵,他们的碰撞冲突是思想之交锋,其中现代的“我”则穿插脉络,古今对话,“我”既是该剧的演员,又是该剧的“作者”,借千古圣人危机之刻,阐明夫子于中国漫长历史举足轻重的意义。

正所谓“天不生仲尼,万古如长夜”,四人最终提灯夜行,踏上了营救夫子之路,而这时候,他们惊讶的发现,本以为是秘密行动,却见街上尽是提灯之人。看来,夫子周游之际,其思想和人格之光,早已照亮了华夏大地的夜晚。

故事从一群泥塑匠学徒踩踏制作由黄土、红土和麦秸混合的塑像“大泥”声中开始。少年泥塑匠跟随师父为孔夫子塑像,可不论他怎么努力,师父终觉不像。苦恼之余泥塑匠在梦中回到春秋,跟随孔子周游列国,他看到了孔子如何从一个普通的人成长为一个伟大的人,如何从一个有限的人超越为一个无限的人。他看到了孔子如何在遭遇各种困难和挫折中坚持自己的理想和信念,他也看到历朝历代对于孔子不同的塑像形象,以及对孔子思想的不同解释。小泥塑匠最终回到了自己的生活,孔子长什么样子不再重要,但这趟似梦非梦的旅程,让他明白孔子不仅是两千多年前的大儒先师,更代表了我们这个民族的文化传承,是我们灵魂的家园。只是,泥塑匠归来已不是少年,他两鬓斑白,终于为那个始终没有完成的塑像,开脸。

编辑:吴楠

责编:周欣