初夏的山风最是清爽宜人,阳光亦不似酷暑那般骄灼,流云悠闲浮于天际,原始森林如碧浪清波,蜿蜒曲折的山路在迷蒙雾霭中时隐时现,通向山顶的一处文化圣地龙山书院。

龙山书院本是石家庄井陉大山深处的一处幽秘之境,由河北当代书画名家潘学聪、文化学者孙彦星等学友于山中采风探幽所得。山中泉水甘甜、空气清洁、民风淳朴,更有千年古刹金华寺坐落其间,仙气缭绕、烟波浩渺,犹如一处世外桃源。随着流连日久,感情甚笃,众人遂立龙山书院之牌,盼之发扬光大。

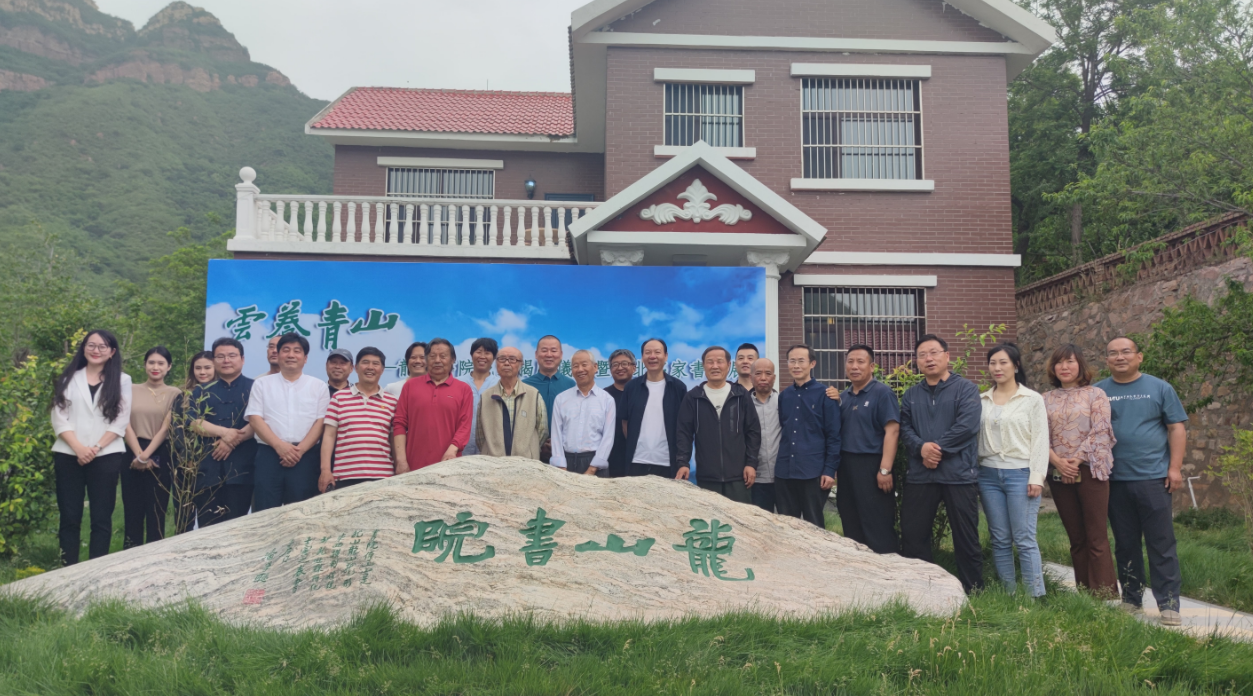

是日,龙山书院熙熙攘攘,众文化学者、艺术名家济济一堂,共庆龙山书院揭牌大喜。座中尤以85岁书画大家李明久先生气质脱俗、清新如竹。他在众人簇拥下,赏龙山书院书画展,时而凝神驻足、若有所思;时而听他人评画、似有所感。前些日子,新冠疫情余绪未了,李明久家中静养虽有时日,却常感身有倦怠,精神恹恹。此次来龙山书院,得见诗人刘小放、作家闻章、书法家潘海波等一干老友,遂觉豁然开朗、神清气爽。赏画完毕,李明久一行被让进偏厅品茶。他以惯常的姿态落座,清瘦的双臂开阔地搭在椅背,神态安然平和又透着长者气度,令人不自觉地谈笑有节制、不敢高声语。不时有后辈以倾慕的姿态向他靠近,请求合影留念,或请教问题。李明久有求必应,有问必答,语调舒缓优雅,如同梵音,沉静而悠远,自有一种力量。众人无不恭恭敬敬、侧耳倾听。

揭牌仪式由书法家潘海波主持,承续其一贯幽默风趣的风格,使整个活动气氛轻松诙谐,因有德高望重的长者李明久等坐镇,又不失高端而隆重。因李明久身体历来硬朗,便无人把他作为耄耋老者给予特殊对待。虽原地站立了近半个时辰,膝盖稍有僵硬,但他仍有兴致,游览了龙山书院后花园。这里曲径通幽,高低错落,目之所及百花翻浪、苍翠欲滴。龙山书院所在虽已是山顶,但山外有山,远处重峦叠嶂,群山连绵起伏,犹如戏台布景悬挂天际。站在平台边向下望去,竟是百丈悬崖,只是深不见底的沟壑植被繁茂,蓊蓊郁郁,并不令人生畏。今年以来,李明久少有动笔,而此时此刻,他心中竟徐徐铺开一页素纸,一幅汁墨淋漓的画稿缓缓升腾起来。他将目光放在远处,并不为某一具体景致停留,却闪现着温煦的淡淡光彩。直到鹅黄色的棉麻长裤被微风吹动拍打在腿上,他才回过神来。大自然就是有这种魔力,使人忘了肉体凡胎,不知今夕何夕。此刻,李明久胸中荡起的诗情,不是“会当凌绝顶,一览众山小”,而是那句“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的绝唱。

关于画事,李明久从来自信但不自满。时至今日,他已蜚声画坛,桃李满天下,却仍未停止求索和实践。他从不喜用奇异的画材画具,也不用异乎寻常的技法,更是杜绝险、奇、怪等哗众取宠之风,纯然是踏踏实实承继中国传统水墨衣钵,将中国传统水墨总结归纳的关于美之规律、法则发挥到极致,再加上自我对山水独特的憬悟与提炼,进而形成独属于自己的绘画程式。正如一个孩童继承了父辈的基因,却有了新的样貌,生出了新的智慧一般。这正是他所倡导的师古而化的哲学观。因此,他的作品正宗、纯粹,优雅、清逸、朗静不让古人;又因其开创式的,独树一帜的面貌,令人百看不厌、耳目一新。观其画,如听古琴,余音绕梁,三日不绝于耳。那高山流水、文雅清逸之气息,正与他个人性情、气质有关。

李明久素来推崇古代文人之风范,人生在世,需有竹兰之气,讲究“风度”二字。其行止坐卧,谈吐语调,无不透着斯文儒雅,而内心却永葆活泼、浪漫。此次龙山书院之行,正有体现。

龙山书院将午餐安排在半山腰的燕然居。“燕然居”之名取自《道德经》:“虽有荣观燕处超然。”室内画案丝竹,院落田亩篱笆,极为雅致。在矮墙边的古树下,众人落座用餐,野风伴着野味即生野趣。李明久和刘小放,这两位相交数十年的好友,一人端着一碗粉条大锅菜,相视而笑,兴味盎然。素以“豪气”著称,人称“放翁”的诗人刘小放,今日着一件猩红色T恤衫更显明朗,而着淡黄色格子衬衫的李明久则更显雅静。此刻,两位老者,复归孩童一般天真烂漫。

众人倦了,而李明久却仍意犹未尽,执意去金华寺探访一遭。他这一生,从不辜负美好,凡事讲究尽兴,既然到了龙华书院,不到金华寺一览岂不遗憾。数名后辈随从,不为访金华寺,只为置身李明久左右,听其教诲一二。金华寺规模不大,却巍峨雄伟,登上山门,需拾级而上。有后辈执意搀扶,虽然不必,李明久也并不推脱,一口气登上三十余级台阶,呼吸并无急促,步伐不见紊乱。瞻仰佛堂的神圣,并不为发愿、忏悔或祈求,而是对那未知的以及眼见的世界都心存感激和敬畏,亦为净化内心,为画事沾染些许禅韵。院落中,参天古柏、亭台楼榭、石狮子在空灵的梵音中越显圣洁。那株遮天蔽日的千年皂角最令李明久欣喜,他手扶树干,望向远方山峦,恣情感受天朗气清、日丽风和。

冥冥中一切自有机缘,时空交汇,某年某月某一天,李明久访龙华书院,游金华寺,闲情逸趣,心旷神怡。醉翁之意不在酒,在乎山水之间。而李明久先生身在山水之间,却神游何处?人知从先生游而乐,而不知先生乐其乐也。

作者简介:河北人民出版社编辑付聪。

编辑:马蕾

责编:周欣