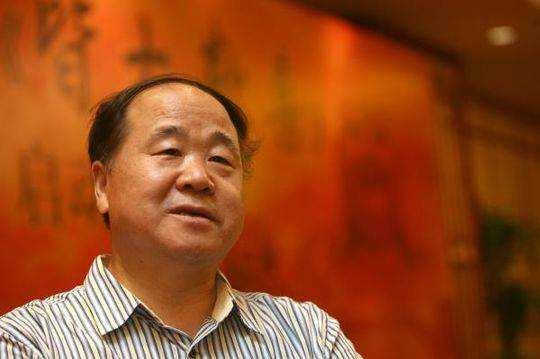

(原标题:莫言是否已经江郎才尽?心理学家道明了其中一种可能,不得不信)

莫言在获得诺贝尔文学奖之后,一直没有什么新作问世,一晃五年,最近他发表了一组短篇小说,明显也给人一种强弩之末之感,好像他静默了几年,胡弄几个短篇文章出来交差塞责、表示他还在继续写作一样,不知他自己是否感到有没有对得起自己?

莫言获得诺贝尔奖之后,可以看到,他的整个人生就被这一大奖的漩涡彻底地改变了。打一个不太恰当的比喻,现在的莫言,就像他故居边上的长的一园子的萝卜一样,本来也是平平常常、沐浴着阳光雨露的正常植物,但突然之间,它们都变得奇货可居起来,每一个到莫言家参观的人,都会拔一只萝卜在手,以作为对莫言家“到此一游”的纪念。

最为可笑的是,现在一些鸡汤文字,都要冒充莫言之名,连莫言都不得不惊呼起来,“网上95%的名人名言都是瞎掰。”当然,这句话,是否是莫言所说,也可能是假的。

莫言获奖,很多人都不以为然。我以前写过一篇赞扬莫言的文章,下面的网友的留言,对莫言很是不屑,认为莫言的那种文字,他也能写出来。

一般没有写作经验的人,都有一种轻视莫言的习惯。他们认为莫言的文字都是大白话,文通句顺,一点没有什么高深的地方。

一位网友在我的跟贴中对莫言的不以为然,很是典型

但是,是凡是知名的作家,都对莫言佩服得五体投地。比如毕飞宇算是一个知名的作家了,他就毫不讳言对莫言的尊崇,在他的演讲里,直陈他曾经把莫言每一本著作都读过一篇。

因为这些知名的作家,都知道莫言开创了一种什么样的语体。

莫言的最大的语言特征,就是一种叫通感的修辞手段。

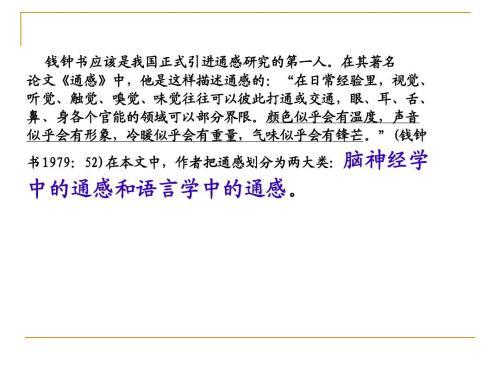

关于通感,一般是认为是钱钟书首次对它进行了总结与归纳。

当然,“通感”这一技术,早就被作家们稔熟地进行了运用,只不过没有进行过理论的提炼而已。而钱钟书在《管锥篇》中对此进行了上升到理论的阐述。

钱先生还有一篇专门论述“通感”的文章,分析道:“在日常经验里,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。”“用心理学或语言学的术语来说,这是‘通感’或‘感觉挪移’。”“故而,通感,又有人将其称为‘移觉’”。

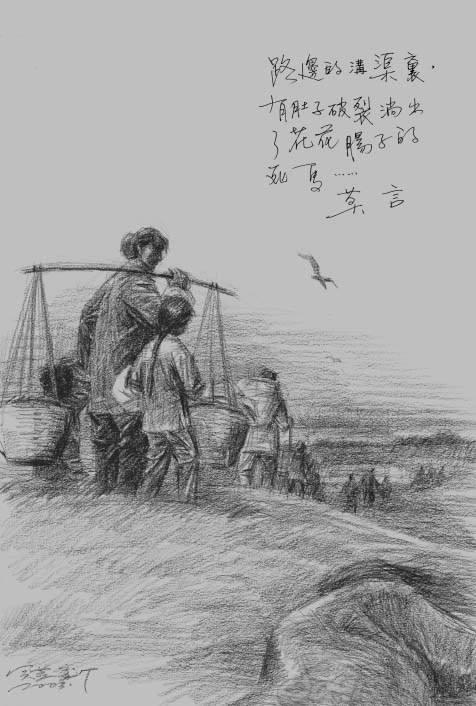

莫言的写作特点,就是对“通感”技术的灵活运用,并以此震惊了中国文坛。仔细关注一下莫言的“通感”技巧,我们可以感受到他的一个重要特征,就是他建立“沟通”的喻像,主要是物与物之间的相通,包括可见的物,与不可见的物,可见的如人体的部位,不可见的东西如谣言等,这种物,都是纯粹的原生态状态,而没有经过抽象过的。这正反映了莫言建造“通感”是直接筑基于最纯粹的原始感觉上的,而没有或者很少进行原始物体之上的抽象——当然也有一些抽象的情况,但在莫言的作品中所占比例极少。

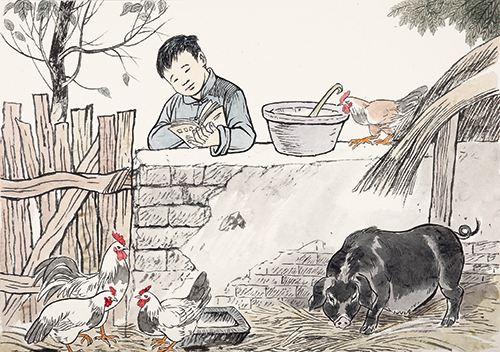

莫言十一岁小学毕业,开始了务农生涯,之后一直到二十一岁离开家乡,他可以说没有接受过系统的语文教育。而正是在这一点上,我们可以说,莫言较少程度地受到抽象思维的训练,从而培植了莫言独特的意象系统。

我过去写过一篇对莫言的文风进行分析的长篇文章,其中对“通感”进行了较为详细的分析,可以帮助我们了解莫言的一些特点。

在莫言的作品中,通感主体体现在以下几个方面:

1、 性质(神态、灵魂部分)的相通

它是指两种物质的性质上的相通。

《四十一炮》:躲避着刀子般的寒冷。(刀子的性质是冰冷的,与“寒冷”之间相通,这种相通纯粹是性质上的,而没有顾及到刀子的外形、锋利等。)

2、形态(外形、肉体的部分)的相通

《牛》:红太阳照耀着杜五花肉嘟嘟的四方大脸,好像一块红玻璃(并不是说“脸”在性质上像红玻璃,而仅仅是指外形像“玻璃”)。

3、动作(四肢部分)的相通:

《四十一炮》:关于父亲和野骡子的谣言,却像那个小火车站上的运货慢车每隔一段时间卸下来的肉牛,在那些黄眼珠的牛贩子轰赶下慢吞吞地进入我们的村庄。(“谣言”的动作形态,是与可见的牛贩子的慢慢侵入的形态是一样的,这里的谣言没有指它的虚假的性质,只是看重的是它在传播方式这一外在形态。)

4、颜色的相通

《四十一炮》:父亲叛逃了之后,我们就开始了素食,素得就像送葬的队伍或是山顶上的白雪。(一种牵强附会的相通。前面的“素”,到了后面转化为颜色。是一种变形的颜色的对应的相通,应该属于一种特例)。

5:味道的相似

《牛》:辛辣的烟味如同尖刀,刺破了槐花的香气。(烟味与刀的形状都是尖锐的,这一点上是相似的,取其味道与形状的相似,是一种错位的对应,是味觉与视觉的跨领域的对应,典型的通感。)

6、声音的相似

《牛》:河里的流水声越过河堤进入我们的耳朵,像玻璃一样明亮。(声音与颜色的通感,在声音的明亮及外形的明亮上,找到了通感。)

因此,看起来没有多少深奥词语的莫言的作品,却暗含玄机,潜伏深潭,彰显实力,真正的作家,都在莫言的奇思妙想面前不能不叹为观止。所以,中国的所有知名大作家都对莫言敬佩有加,并且暗中学法莫言,从而产生了众多的莫言体文字。

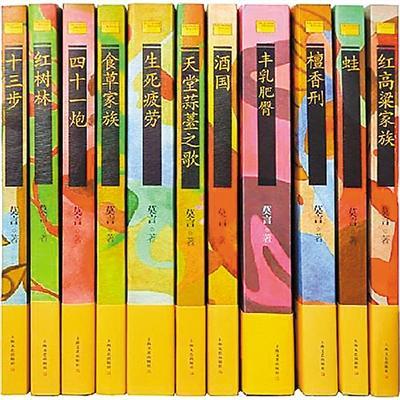

但莫言获得茅盾文学奖的《蛙》里,却显现出作者想象力开始走上了下坡路,整个小说里的意象缺乏早期作品那样的汪洋肆恣。为什么会这样?

其实心理学家对此有比较地道的研究。

英国心理学家克劳迪娅•哈蒙德在其所著的《错觉在或不在,时间都在》一书中,对“通感”从心理学上进行了分析。

在这本书中,作者称“通感”为“联觉”,又称为“综感”,就是在大脑中,将不同感官混合后,某种感官的感觉可以引起其他感官感觉的情况。

作者举例:最常见的联觉现象包括将颜色与字母、数字、名字或一周的某一天联系起来。

有些罕见的联觉形式甚至包括用味觉感受形状,作者提到有一个男人,他坚持认为鸡肉的味道是“尖尖”的。还有一位女士,在听到音乐时,会看到一些复杂的图案。

通感也就是“联觉”现象得到了科学界的认可,那么,它究竟是如何产生的呢?

应该说,现在还是一个谜。在《错觉在或不在,时间都在》一书中,作者提出了一种理论,认为这与新生婴儿的大脑中有十分丰富密集的神经连接相关。在人出生后的前几个月,传递进入大脑的大量感觉信息并不是通过各自特定的通道传递的。大脑里的神经通道像茂密的丛林一般纠缠在一起,画面、声音、气味和味道信息全部混在一起,互相难以分辨。

婴儿长到4个月大时,开始修剪这些感官通道,只留下单独分离的传递感觉信息的树枝。混乱被去除,一切变得很清晰。

但是,在修剪过程中,可能会让一些神经间的连接没有被完全去除,使人继续体验到不同感官的交叉。

如果我们把莫言作为一个实验对象来进行分析的话,会发现,莫言恰恰没有经过严格的教育体制的裁剪,他在十多岁就离开了课堂,缺少逻辑与抽象教育对他的头脑原始思维方式的清除,这样,使得莫言的头脑里,保留了更多的“原始思维”的思考习惯,所以,莫言在写作时,反而得天独厚地能够支持“通感”的原汁原味的繁殖与生长。

但是心理学家也指出,“很多有联觉的人表示当年龄越大,联觉体验会变得越弱”。 《错觉在或不在,时间都在》一书对此分析道:“可以继续拿丛林作比喻,尽管并非所有的藤蔓都被砍去,但它们也会慢慢枯萎。”

其实文学创作有一个奇怪的现象,尤其对于中国作家特别明显,年轻时充满活力、给人独特想象力的作家,在老之将至之时所创作的文学却不忍卒读,明明是出自一人之手的文字,却像是判若两人。比如剧作家曹禺在二十多岁时就创作了如有神来之笔暗中助力的《雷雨》,但到了后期作品,却毫无才气,缺乏睿智,甚至在《日出》时,就显示出他的才力已经跟不上对他的预期的想象了。

这都说明,作家的才气随着年龄的增长,会有一种源于心理学原因的枯萎现象。莫言的早期作品里,很多奇特的通感想象,都是附着于儿童的思维体系里的,在中国的作家中,也许没有哪一个比莫言更喜欢用儿童的视角去观察、了望社会,而他的奇思妙想迭出的作品也多出自童言无忌的想象中,像他出山之作《透明的红萝卜》就是以一个少年的口吻看待成人世界,《红高粱》里,也是以孙辈的视角来想象成人社会。儿童视角保真了人类的更多的原始思维的特点,这反映出莫言的文学创作一直停顿在人为地拔苗助长的规范化抽象思维训练之前。

其实我们看看苏童的创作,就典型地看到是一个经过了抽象思维训练过的作家的通常性写作手法,与莫言的风格迥然不同:

下面是苏童小说《1934年的逃亡》中的一句话:

我发现我的影子很蛮横很古怪地在水泥人行道上洇开来,像一片风中芦苇。

“很蛮横很古怪地”这个修饰词完全是经过抽象过才能够成立的,如果是莫言写此词的话,他必然是用另一个“物体”的意象来限定主题词,绝不会采用这种抽象过了的修饰词。

再看这一句:“狗崽接过刀的时候触摸了刀上古怪而富有刺激的城市气息。”这完全是一种抽象过了的产物。“古怪”、“刺激”都不是原始的物象,而是一种抽象过了的“感觉”,并没有可见可观的最原始性质。

没有接受过系统教育的莫言头脑里,似乎没有对儿童时代的混杂的通感的神经进行芟除,从而使得他天然地保留了更多的“通感”细胞,才使得他的笔下出现那么多精骛八极的奇思妙想。而这种通感,正如心理学家所研究的那样,随着年龄的增长,会逐渐萎缩,这或许是依仗着他的通感超能一直阔步文坛的莫言产生一种才思枯竭的原因所在。

(搜狐文/葛维屏)