兔兔们可爱

但又不仅仅是可爱

看起来人畜无害的它们

却能在竞争激烈的生肖大战中

夺得一席之地

除了可爱

兔兔们究竟隐藏着怎样的实力?

01兔族诞生

兔子的祖先

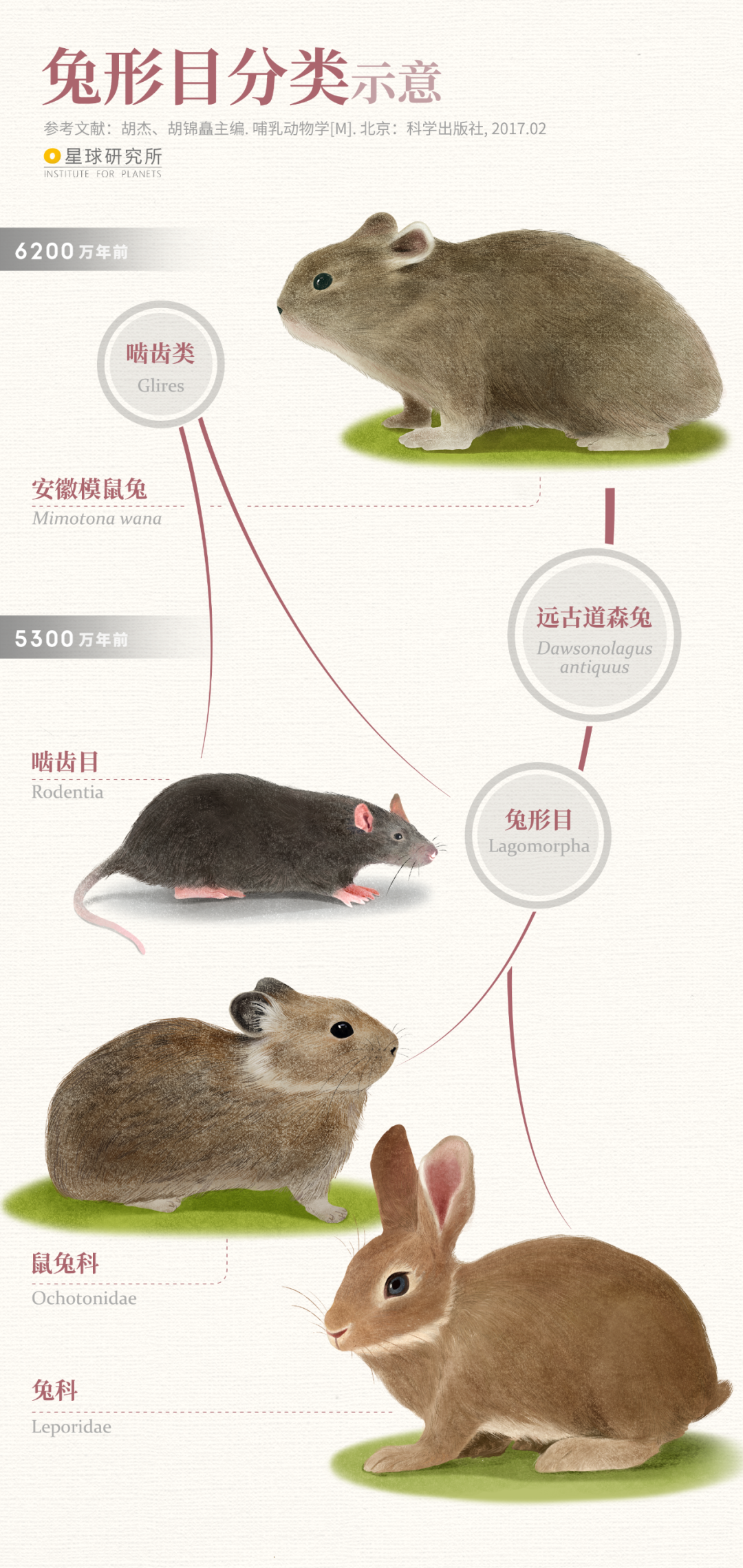

可以追溯到6200万年前的

安徽模鼠兔

它是目前世界上发现的

最早的兔形动物

△兔形目分类示意(制图@汉青)

它的发现证明了兔与鼠的亲缘关系

前者拥有四颗上门齿,属于“兔形目”

后者拥有两颗上门齿,属于“啮齿目”

兔形目又分化成了两大分支

其中一支的形态较为原始

属于鼠兔科

△鼠兔虽然外形像老鼠,但也是兔形目中的一员。(摄影师@博涵)

而我们熟悉的长耳朵兔子

便属于兔科

根据天性的不同

兔子们又被分为

居于旷野的旷兔

和打洞穴居的穴兔

△旷兔与穴兔对比示意,兔科通常被分为旷兔与穴兔两大类,其中家兔是由野生穴兔驯化而来。(制图@汉青)

作为食物链中弱势的一环

为了能在强敌环伺的自然中生存

兔子们酝酿出了一套独特的生活方式

它们隐匿于洞穴与夜色,昼伏夜出

超大的耳朵宛如雷达般

能轻松察觉周围的变化

△警惕的兔子(摄影师@徐永春)

为了给自己留好后路

平日里它们还会调查活动范围内的

所有洞穴和缝隙

遇到敌人追捕时

就能及时地躲入避难点

它们生性谨慎

深知小心驶得万年船

不仅时常调换藏身点

还懂得如何隐藏自己的脚印

可谓是

“狡兔三窟”

△野兔栖息点及踪迹示意图,野兔通常有多个隐藏点,当接近隐藏点时,会使用特殊的跳跃方式,足迹、方向和跳跃距离都与正常情况大不相同。(制图@汉青)

倘若不慎被天敌发现

速度就成了唯一的保命要义

它们身材虽小

却拥有矫健的后肢

这使它们拥有极高的短时爆发力

并且能快速转变奔跑方向

△奔跑中的野兔速度能达到约60公里/时

兔子们强大的繁殖力

也能让种族得以延续

△穴兔的妊娠期仅为28—33天,每胎可产约8只幼崽,每年可产约6胎。

兔饥食山林,兔渴饮川泽

凭借敏捷的身手与谨慎的行踪

兔子们在残酷的自然中

“闯出”了自己的一片天地

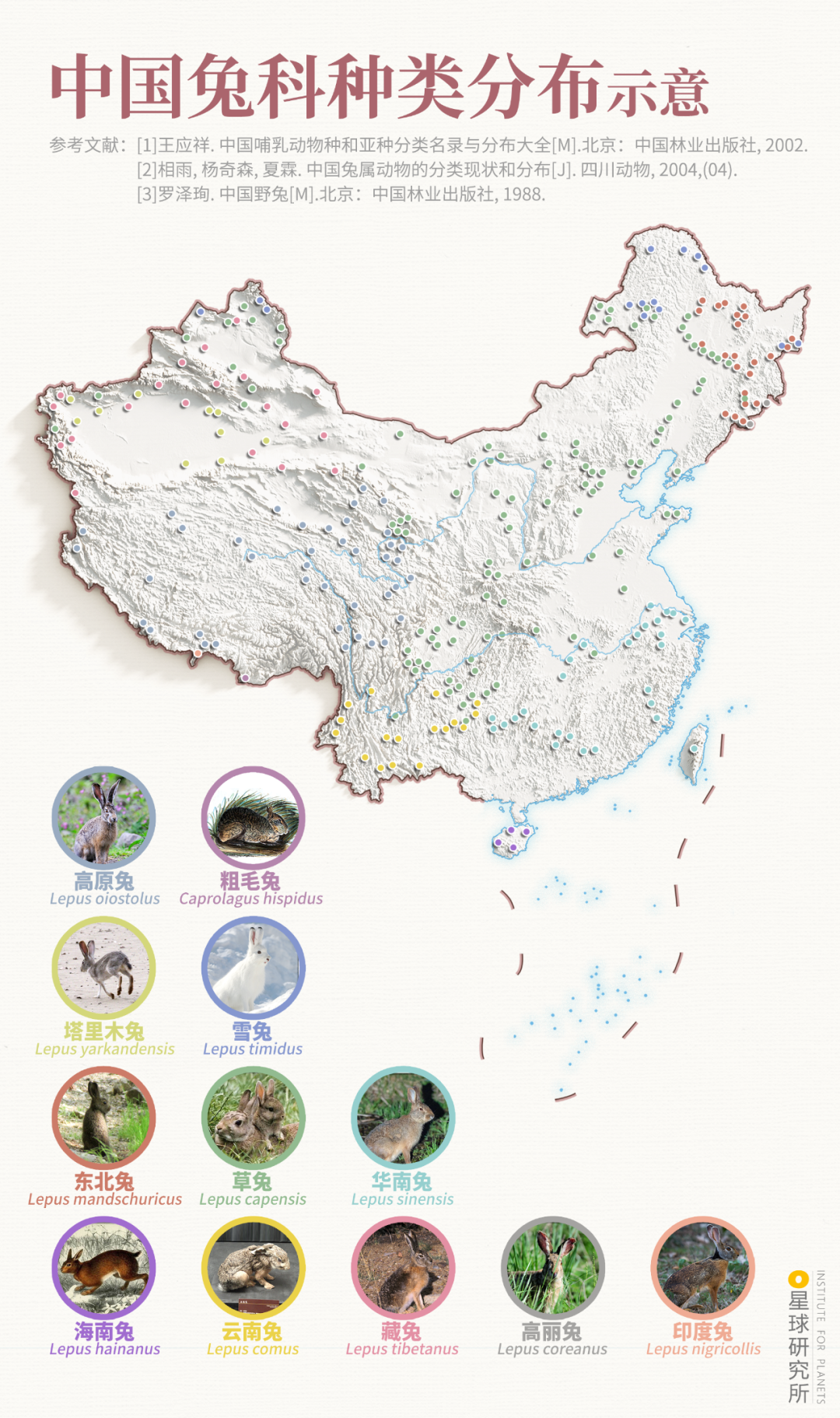

从高原到田野

从沙漠到海岛

到处都能发现它们的身影

△中国兔科种类分布示意,中国境内现存野生兔类两属,兔属11种,粗毛兔属1种。(摄影师@邹滔、敖咏梅、王聿凡、视觉中国、wikimedia commons,制图@张松楠)

02舍生取“义”

人与兔的追逐

或许早在万年以前就开始了

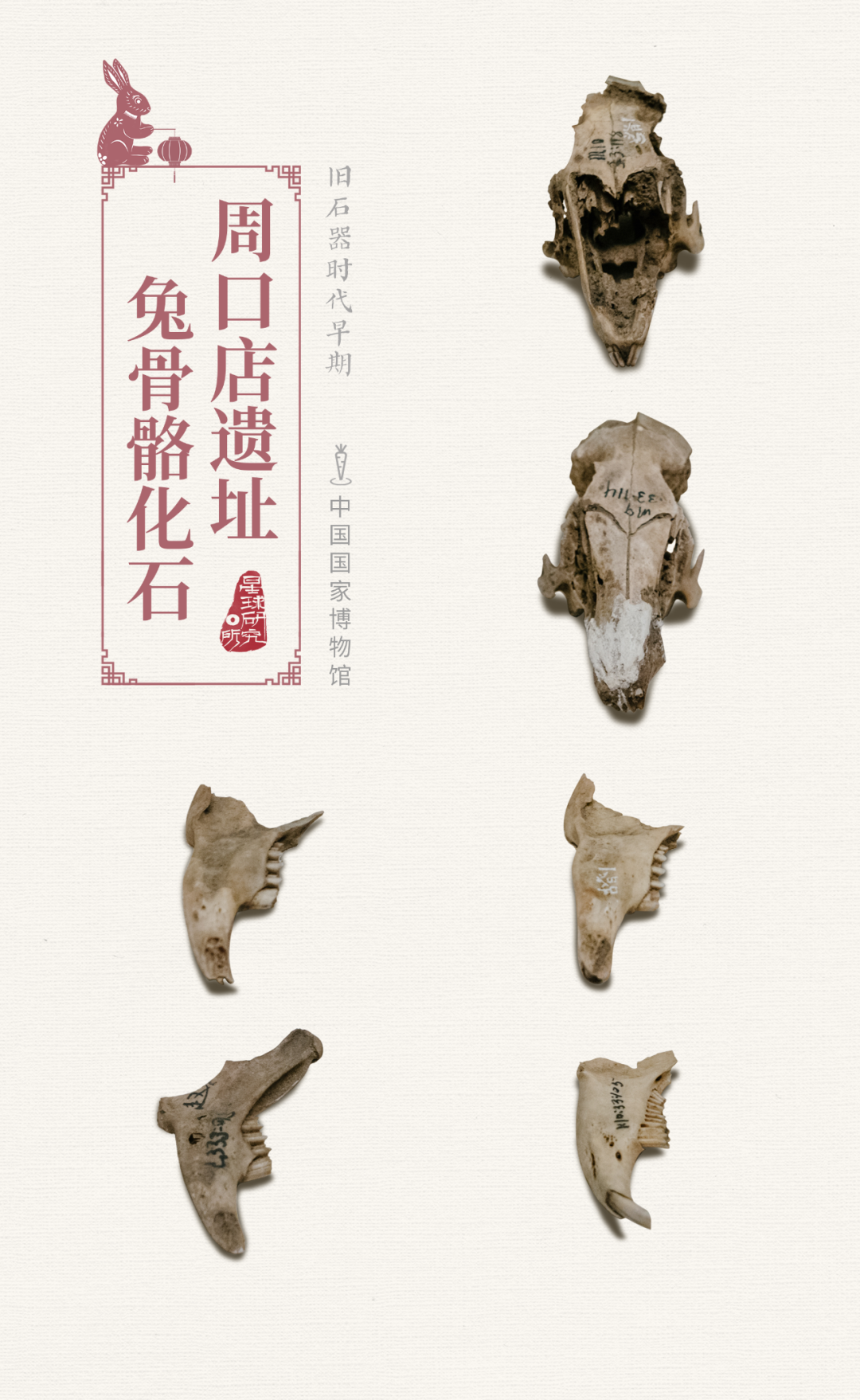

旧石器时期

山顶洞人就已将野兔

视为捕食对象

△周口店遗址出土过大量的兔骨骼化石(摄影师@龙世杰,制图@冯艺卓)

抓捕这些长耳长脚的小家伙们

想必不容易

人们用上了捕猎网,将木桩钉好

放置在路口与丛林中

《诗经·兔罝》中描述:

“肃肃兔罝,椓之丁丁……

肃肃兔罝,施于中逵……

肃肃兔罝,施于中林……”

跃跃毚(chán)兔,遇犬获之

灵活敏捷的兔子

也许只有用猎犬才能追上

△摄影师@高国哲

它们穿梭于草丛与林间

那自由洒脱的身姿深深吸引了人类

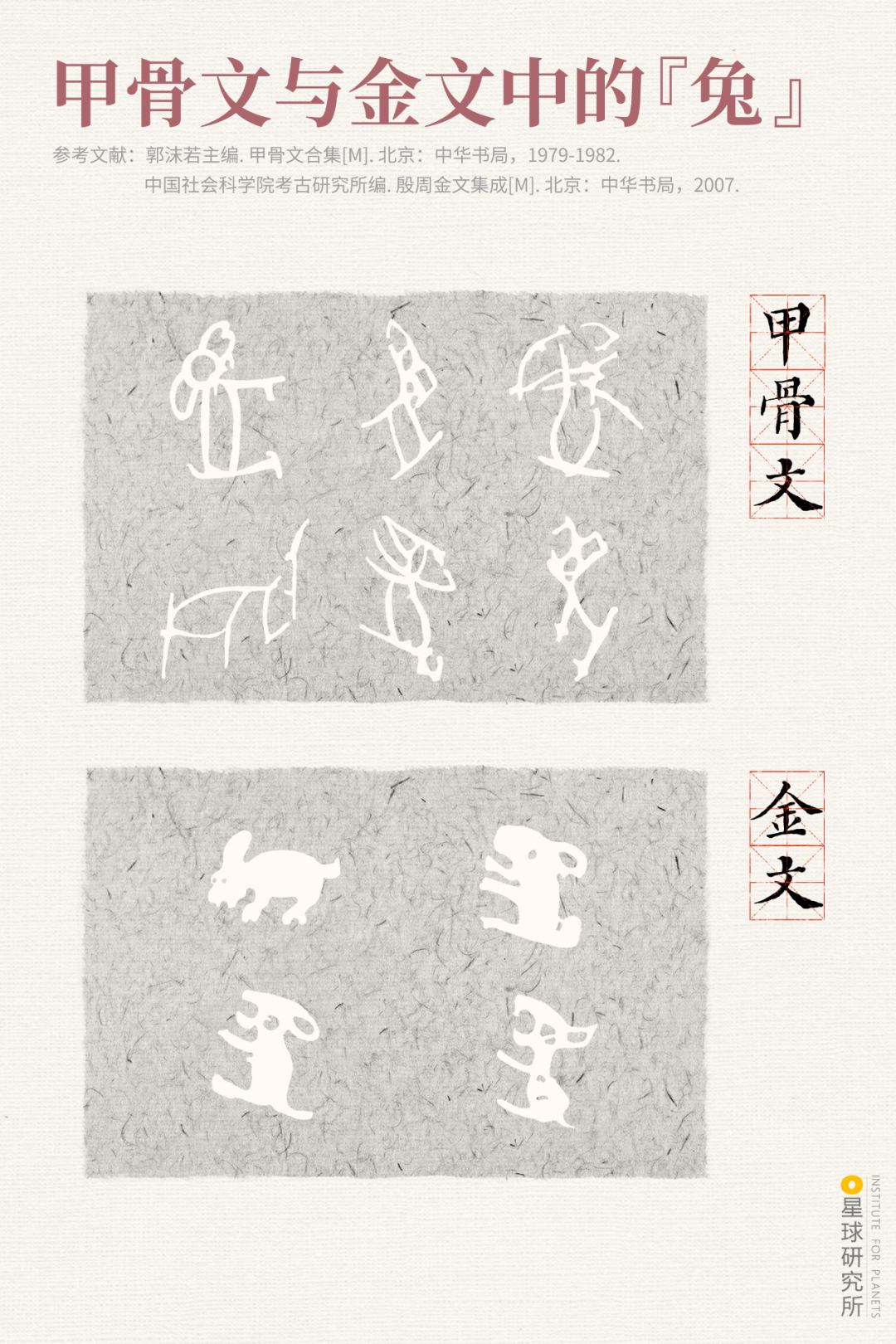

于是,它们那富有特征的外表

被融进了文字

△甲骨文与金文中的“兔”(制图@冯艺卓)

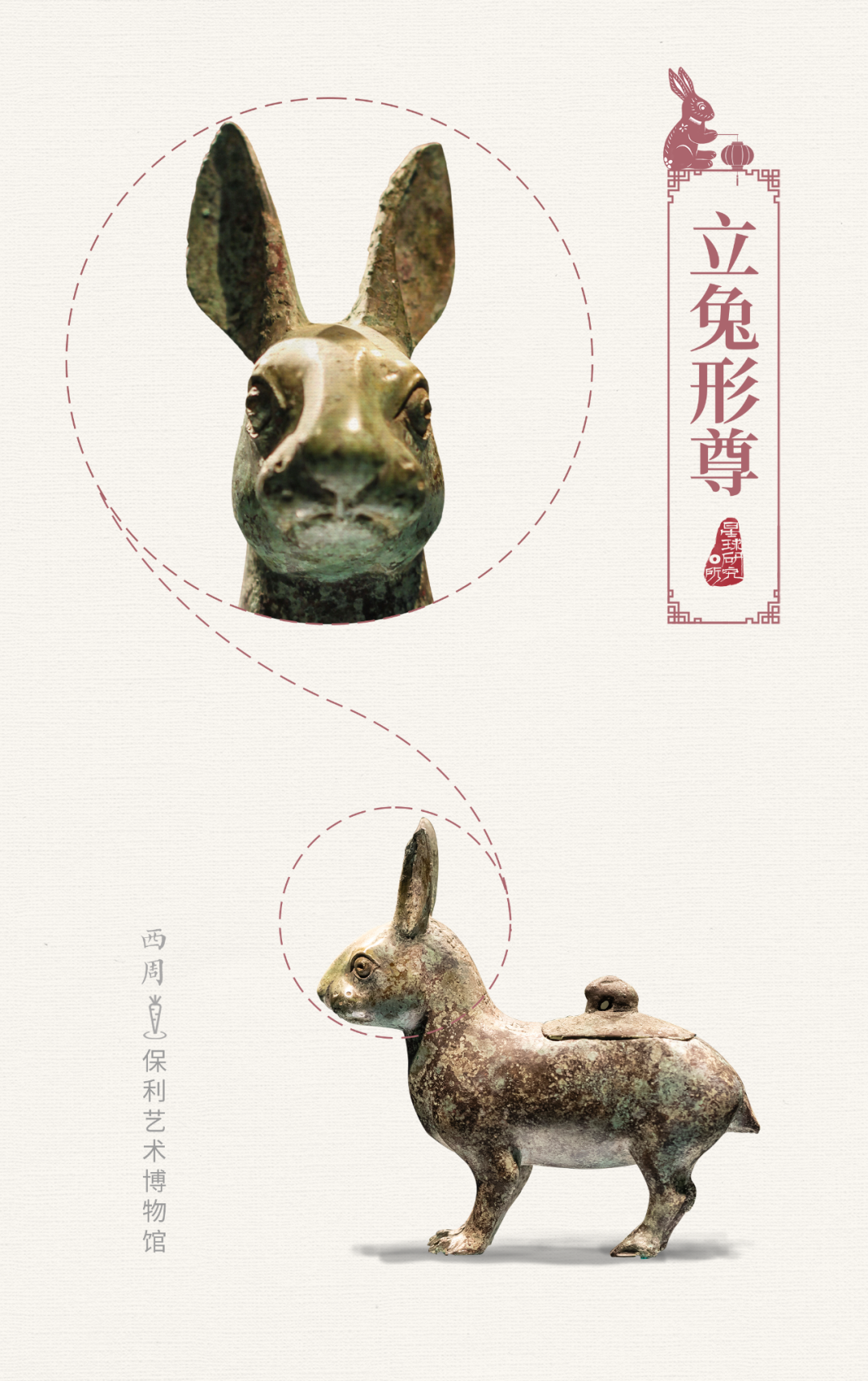

被塑造成了器物

△北京保利艺术博物馆藏西周兔尊,可以看出具有明显的野兔特征。(摄影师@柳叶氘,制图@冯艺卓)

奔跑的兔子

更是激发了人们的狩猎欲望

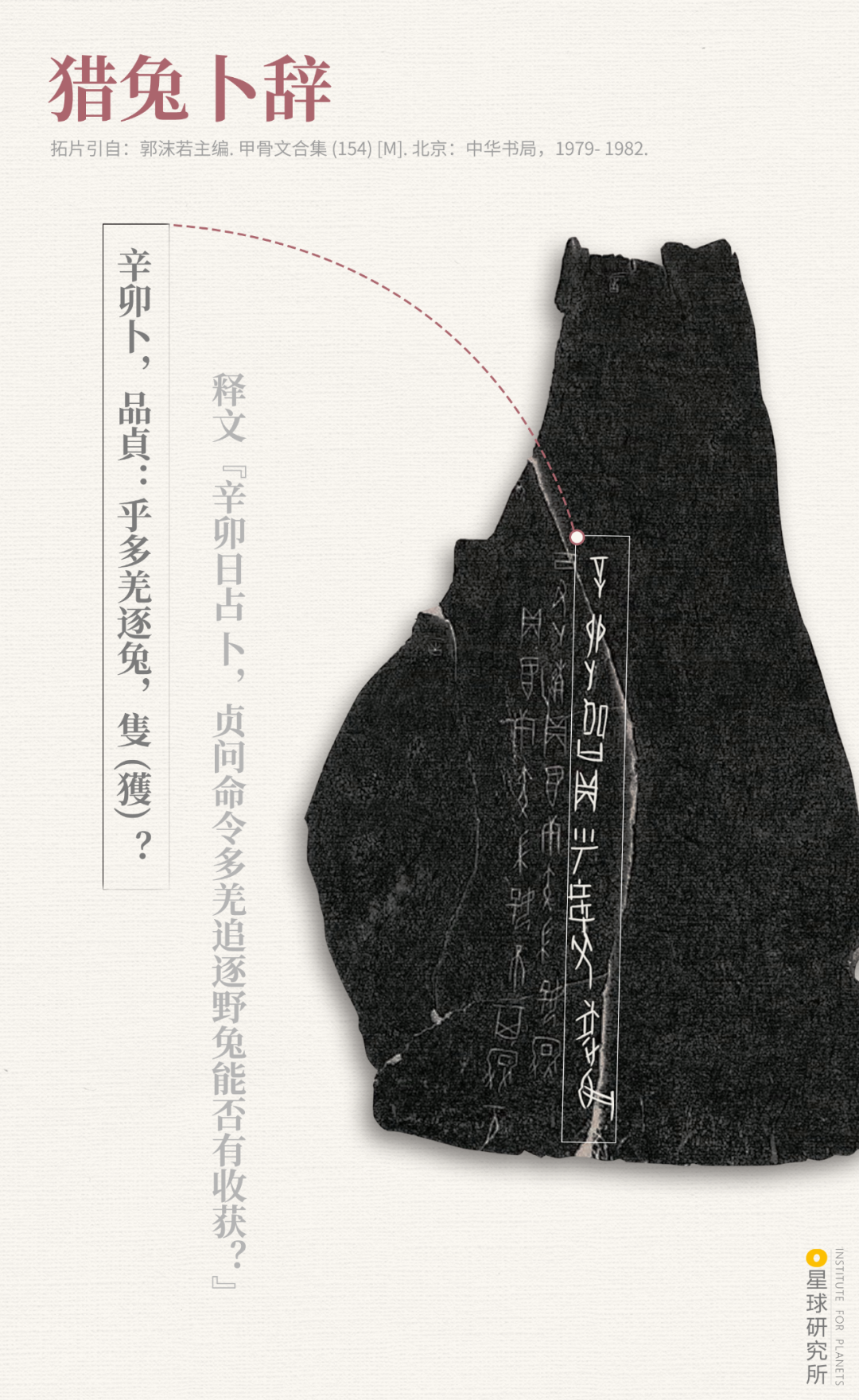

自商周开始

猎兔活动便已成为

王室贵族们钟爱的活动

△甲骨文中记载的一次猎兔活动占卜(制图@冯艺卓)

秦汉时期

被抓住的兔子们

放养在了帝王的苑囿之中

用以狩猎赏玩

古人调教野兔之路也就此开始

《西京杂记》中提到

“梁孝王好营宫室苑囿之乐

作曜华之宫,筑‘兔园’”

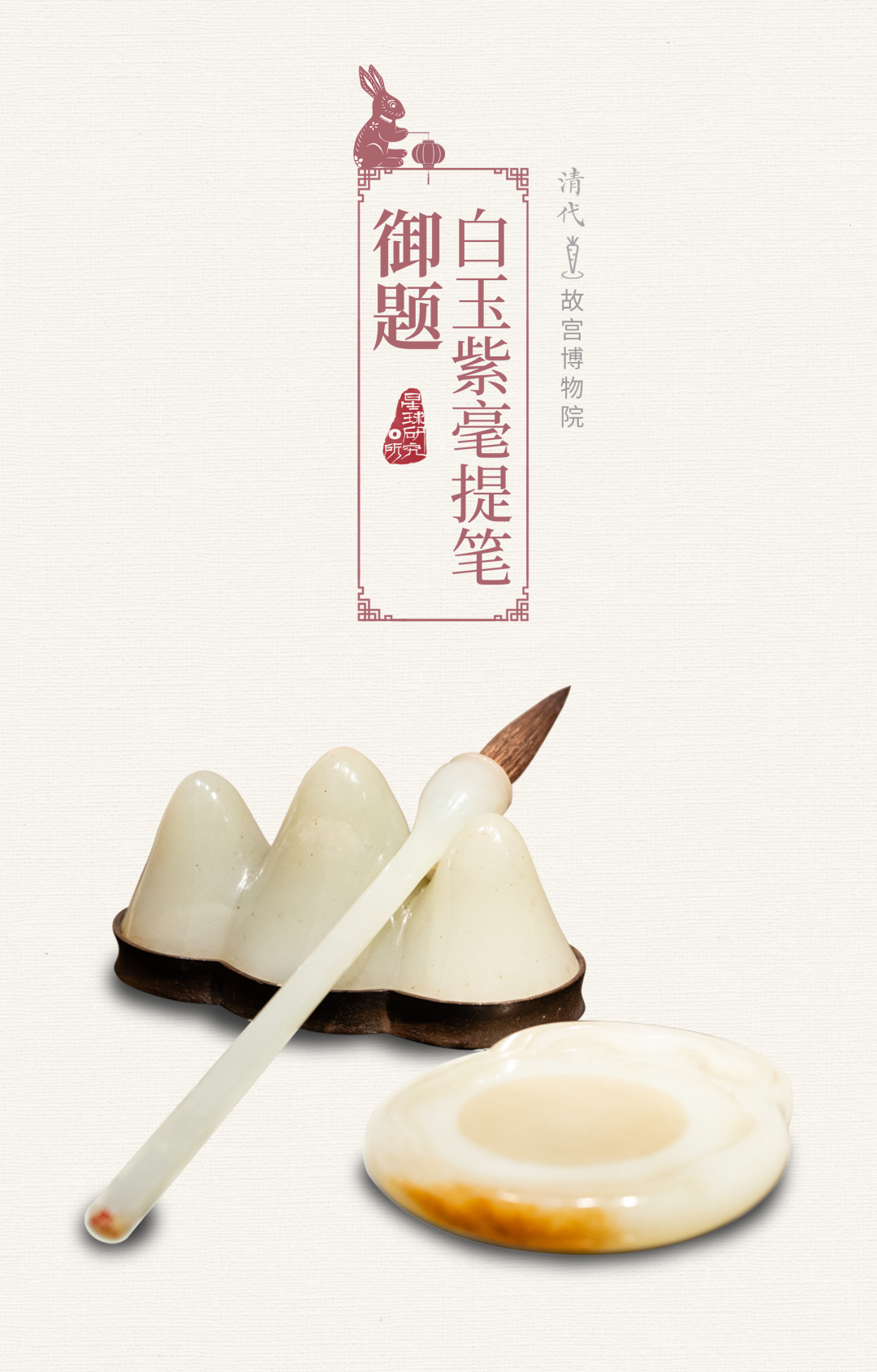

兔毛不仅是制裘的上好材料

还能被用来制笔

兔毫笔的笔性柔软而圆浑

△故宫博物院藏御题白玉紫毫提笔(摄影师@柳叶氘,制图@冯艺卓)

皮毛与食用价值

让兔子的养殖得以普及

它们与鸡一同被笼具圈养

成为了家庭化养殖的一员

南北朝时期《孙子算经》中

著名的“鸡兔同笼”问题:

“今有雉兔同笼,上有三十五头

下有九十四足。问雉兔各几何”

除了被当作家畜外

兔子更是凭借其可爱的外表

俘获了更多人的心

其中的佼佼者

为天生毛色纯白的兔子

△摄影师@张洪科

但在中国古代

白兔却十分稀有

生活在中国本土的野兔

皮毛普遍呈褐色

只有冬季换毛后的雪兔或

极少数毛色基因突变的野兔

皮毛才会呈现白色

△冬季换毛后的雪兔(摄影师@敖咏梅、wikimedia commons)

△换毛前的雪兔(摄影师@敖咏梅、wikimedia commons)

在视白色为祥瑞的古代

数量稀少的白兔

往往会伴随着盛大的典礼

被进献给帝王

△故宫博物院藏 清冷枚《梧桐双兔图》,里面的兔子就是冬季换毛后的雪兔。(摄影师@柳叶氘)

然而明代崇祯年间

几艘南洋诸国船只的到来

打破了这一局面

船上携带的白兔

一时间引起了轰动

人们争相购买与培育

白兔也随之普及开来

以至于在清初就已俯拾皆是

到了民国时期

白兔已成为常见的家养动物

一些国外的兔种也相继被引入

商人们收购兔毛和兔皮销往外国

兔子的繁育饲养渐具规模

03扬眉“兔”气

在生产力低下的古代社会

人口的多寡决定了氏族与国家的兴衰

拥有强大繁殖力的兔子

自然被视为生育的象征

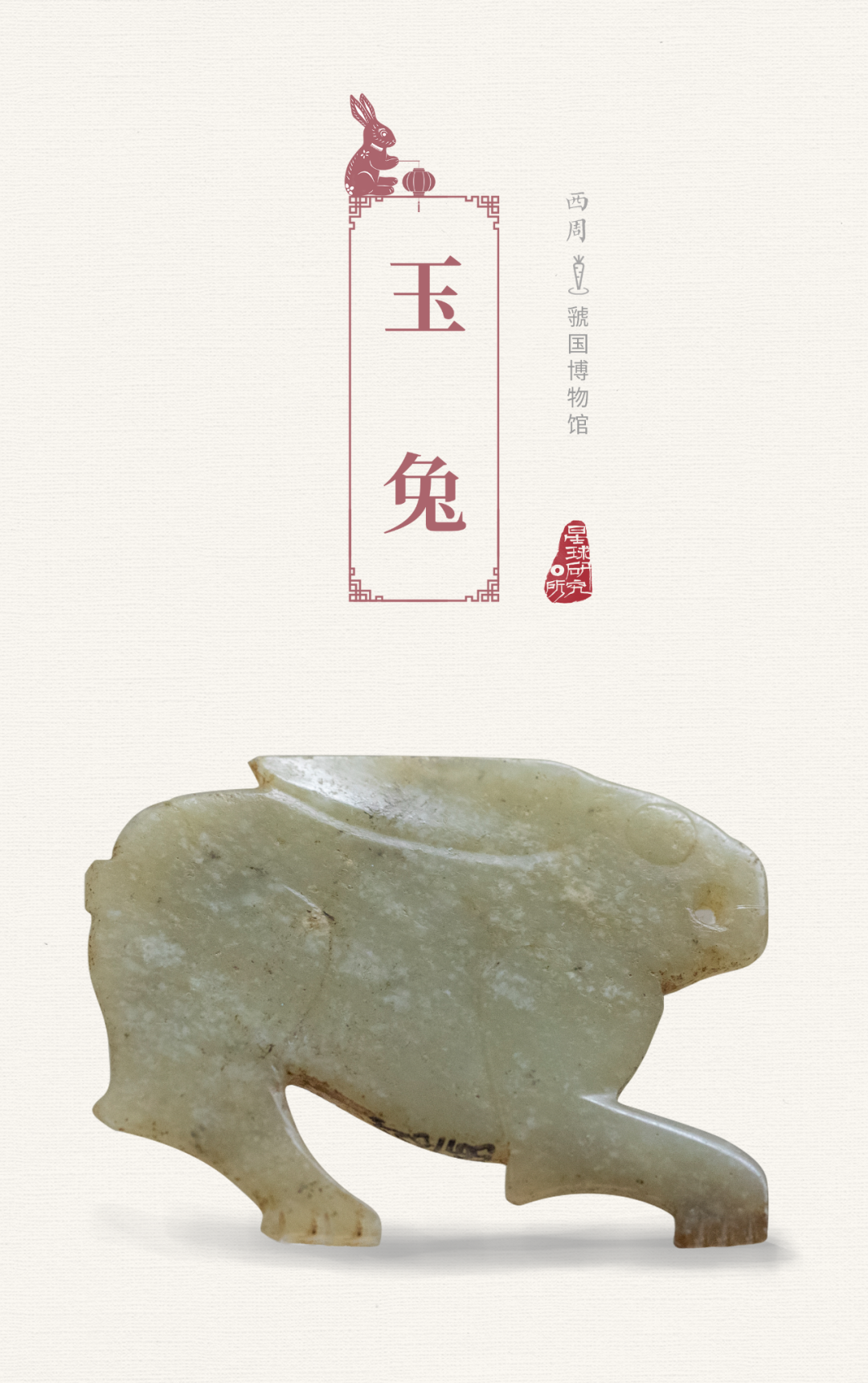

人们将玉器雕刻成兔子的形象

表达对生殖的崇拜

△虢国博物馆藏西周玉兔(摄影师@柳叶氘,制图@冯艺卓)

卯月(二月)

正是万物冒地而出的时节

人们将生机勃勃的兔子

与生意盎然的卯月相联系

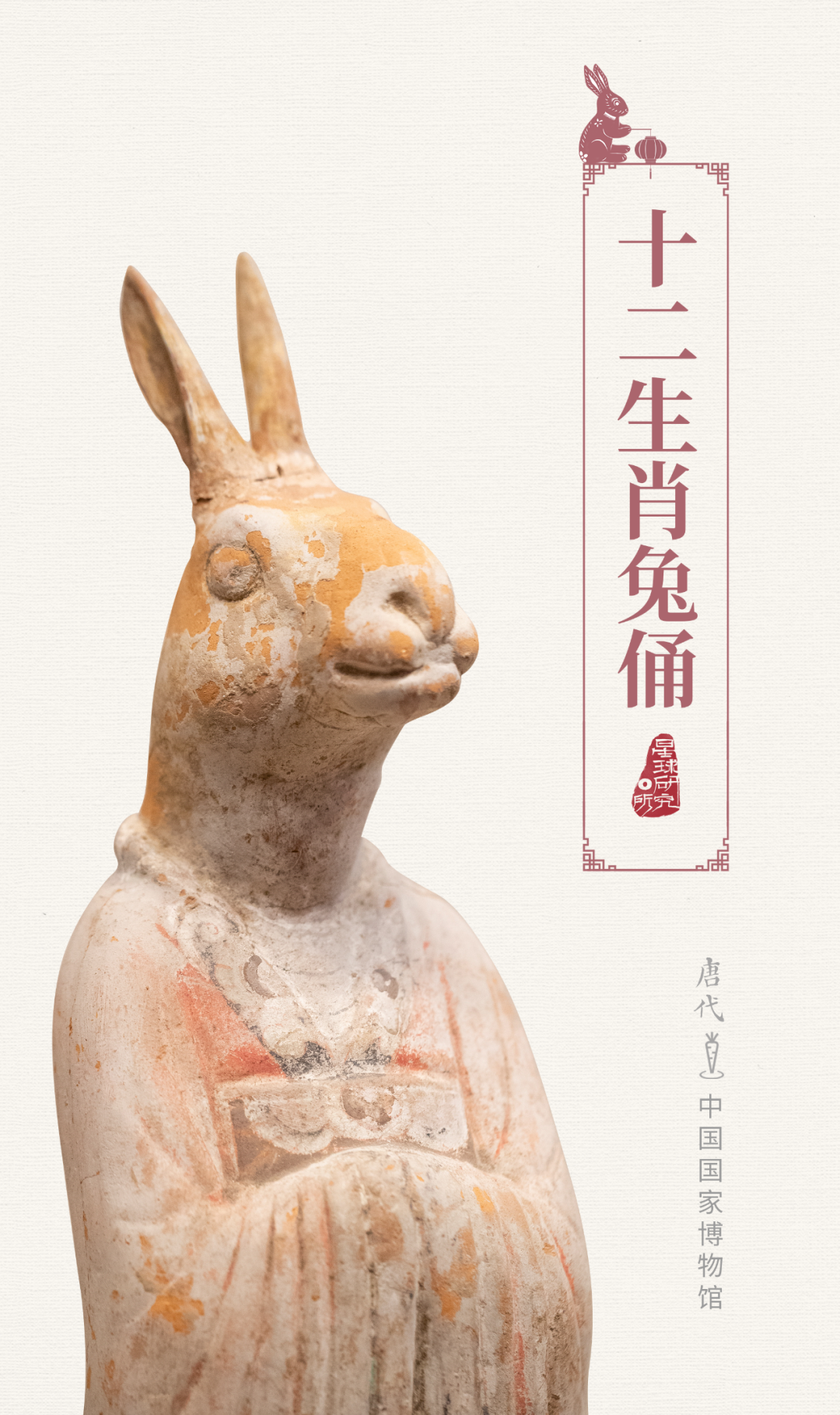

于是,兔子便成为了十二生肖中的

“卯兔”

△中国国家博物馆藏唐十二生肖陶俑之兔俑,十二生肖至迟在隋唐时期已作为镇墓俑广泛出现。(摄影师@柳叶氘,制图@冯艺卓)

兔子的纹饰

也被装饰在了各处

在佛教壁画上

它象征着轮回

△莫高窟407窟窟顶的“三兔共耳”图像【复制品】(摄影师@柒哥)

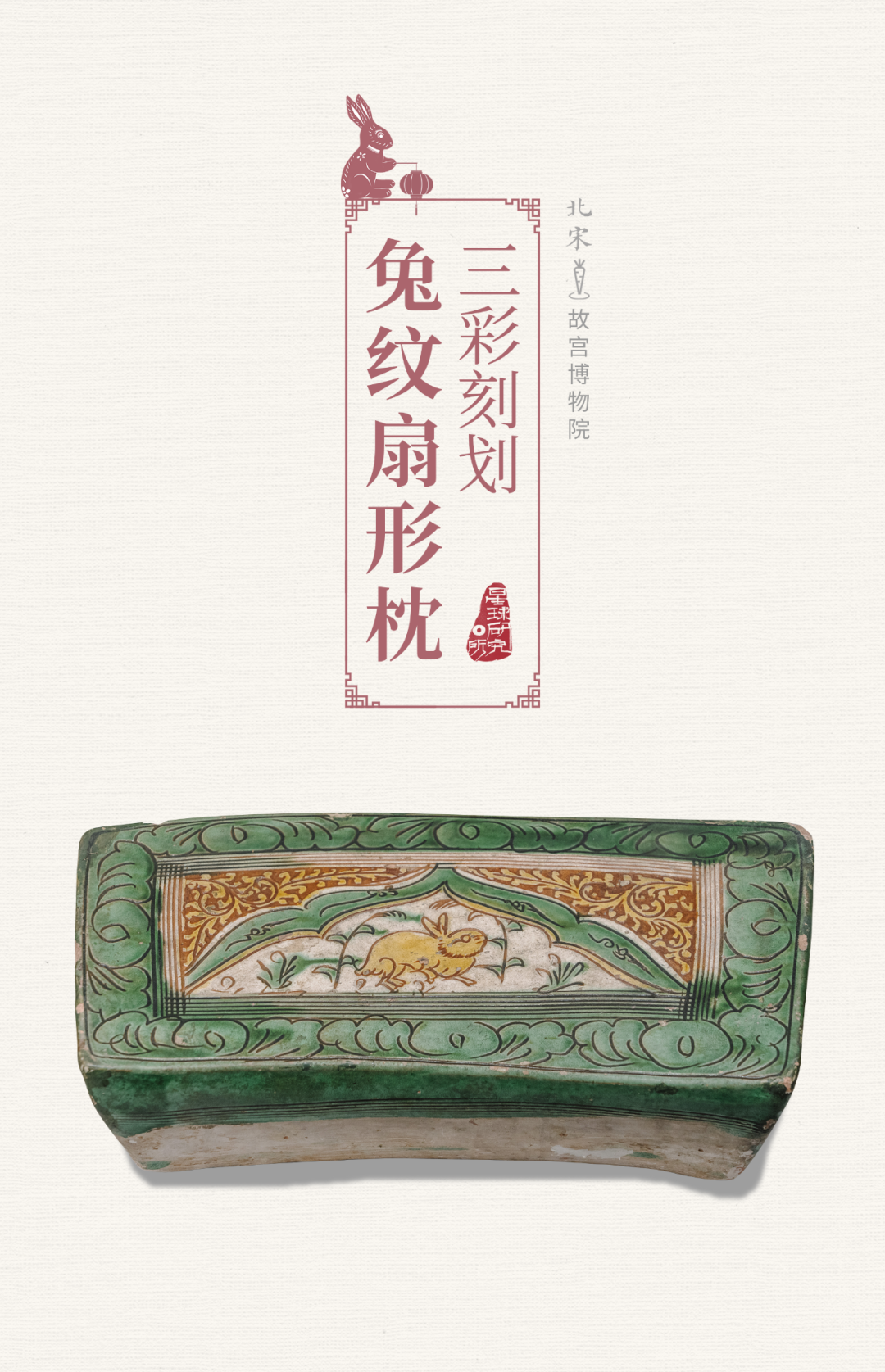

在民间常用物品之上

它寓意着多子多福、敬老长寿

△故宫博物院藏 北宋三彩刻划兔纹扇形枕,兔子在生产前往往会衔草做窝,因此“兔衔草”纹样是古代常见的装饰纹样,寓意着子孙繁盛。(摄影师@龙世杰,制图@冯艺卓)

可能是由于洁白的皮毛与月亮相称

又或是兔的身形

与月中的阴影相似

《灵宪》中提到:

“月者,阴精之宗,积而成兽,像兔”

抑或是兔的孕育周期

正好与月的阴晴圆缺相符

《博物志》中描述:

“兔舐毫,望月而孕,口中吐子”

总之

兔子渐渐与月亮

结下了不解之缘

△玉兔望月(摄影师@万诱引力)

两汉时期

人们追求长生不老、飞升成仙

阴柔的月亮寓意着轮回与不死

兔子也一跃变成月中的灵兽

象征着不死与仙界

△马王堆汉墓帛画,左上角为代表月亮与天界的金蟾与玉兔。(摄影师@刘众,制图@汉青)

为了追求不死成仙

炼丹风靡汉代社会

然而现实往往是残酷的

抱憾而去的人们

将这份工作托付给了兔子

因此,两汉墓室的画像砖上

时常会出现一只捣药的兔子

兔子捣出的灵药

或许真的能让墓主

“死后升仙”

△故宫博物院藏东汉神兽玉兔捣药图门楣画像石(摄影师@柳叶氘,制图@冯艺卓)

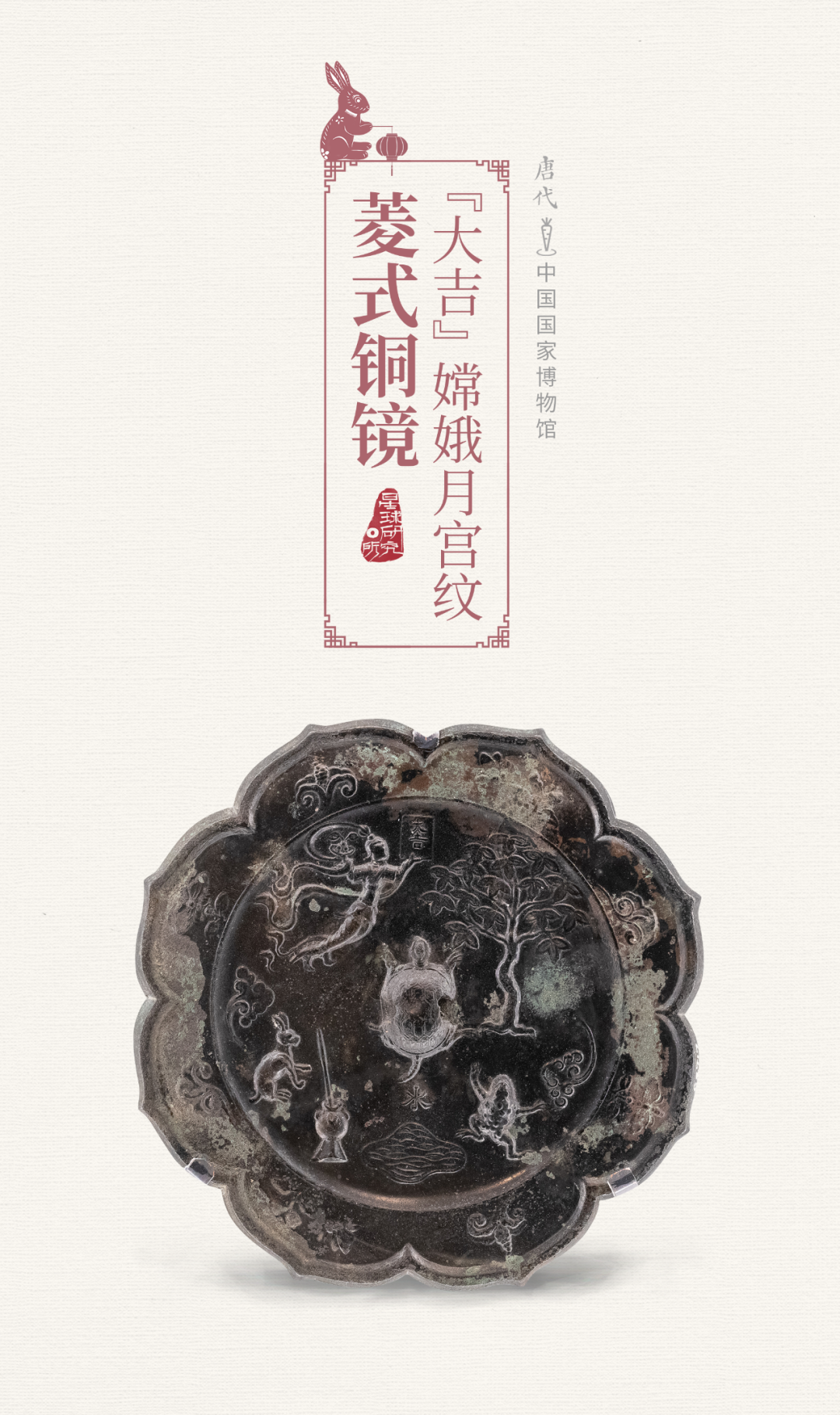

每逢中秋佳节

我们还会想到月宫中的

嫦娥与玉兔

早在先秦时期

就已有嫦娥奔月的记载

《文心雕龙·诸子篇》记录了

战国时期散佚古书《归藏》里的内容

“乃称羿毙十日,恒娥奔月”

汉唐时期

嫦娥奔月的演绎越发丰富

逐渐演化成我们熟知的故事版本

李白诗中写道:

“白兔捣药秋复春

嫦娥孤栖与谁邻”

有了可爱的玉兔相伴

嫦娥在清冷的月宫中

或许也不再那么孤单

△中国国家博物馆藏唐“大吉”嫦娥月宫纹菱式铜镜,唐代流行将嫦娥与玉兔的形象共同装饰于铜镜之上。(摄影师@柳叶氘、制图@冯艺卓)

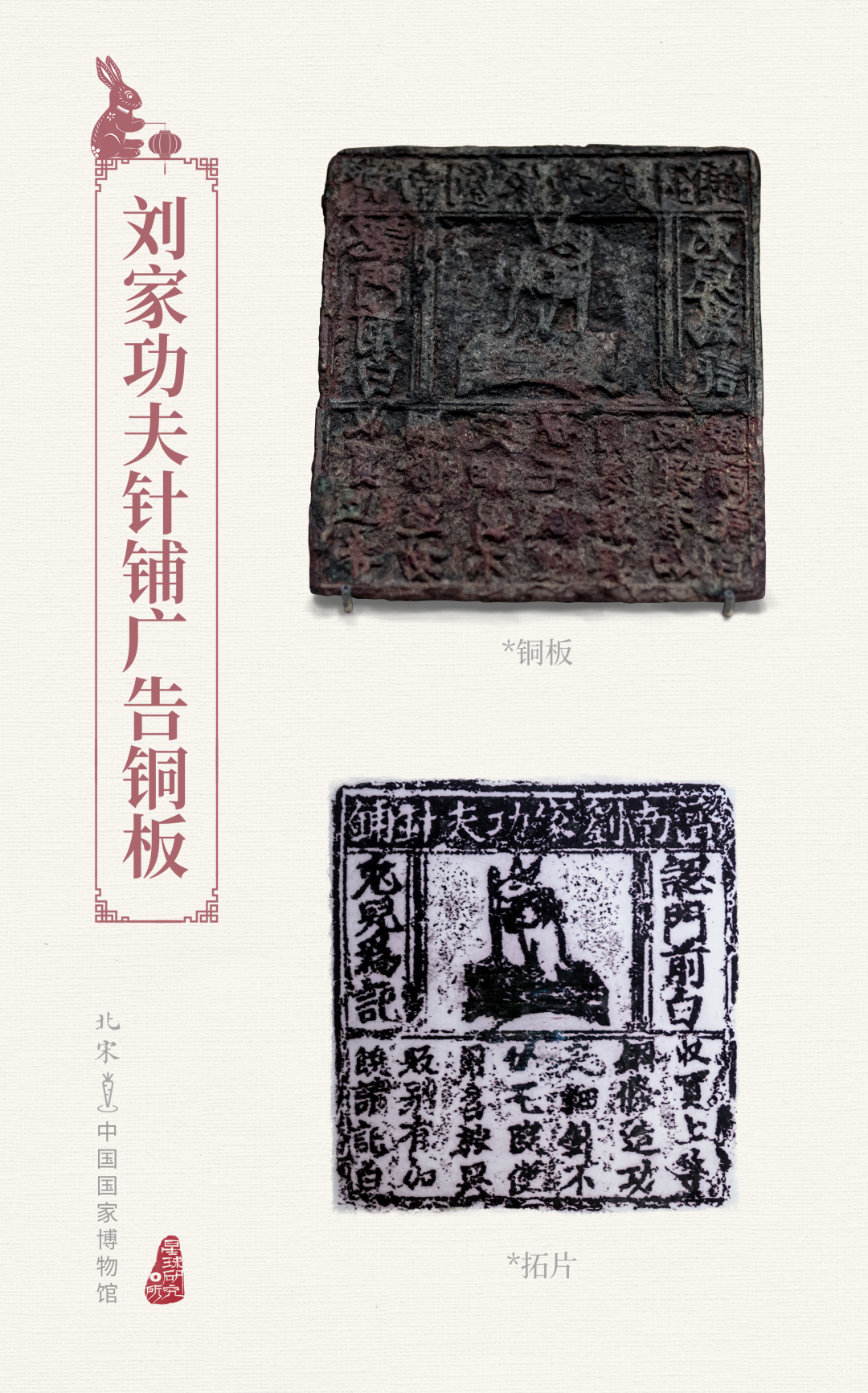

只要功夫深,铁杵磨成针

在月亮上辛苦捣药的兔子

还“捣”出了自己的品牌

北宋末年的一家针铺

就将白兔捣药用作商标

△中国国家博物馆藏 北宋“济南刘家功夫针铺”的“白兔儿”铜板及印样,这是世界上最早的商标。(摄影师@吴亦丹,制图@冯艺卓)

到了清代

兔子更是从月亮中独立出来

获得了独立的神格

相传

在瘟疫肆虐的年间

玉兔受到嫦娥的指派

它身着官服,手持捣药杵

从月宫中赶来

为京城百姓祛灾除病

被百姓们称为“兔儿爷”

△首都博物馆藏老北京兔儿爷,兔儿爷大约诞生于明代,最初是供小孩祭拜月神而创作的游戏玩偶,到清代成为中秋之际京师家家祭拜的对象。(摄影师@老猪的碎碎念/韩新辉,制图@冯艺卓)

时光荏苒

已经迈入航天时代的中国

先后将两辆月球车以玉兔命名

这次,带着属于自己的任务

“兔子”真的来到了月亮之上

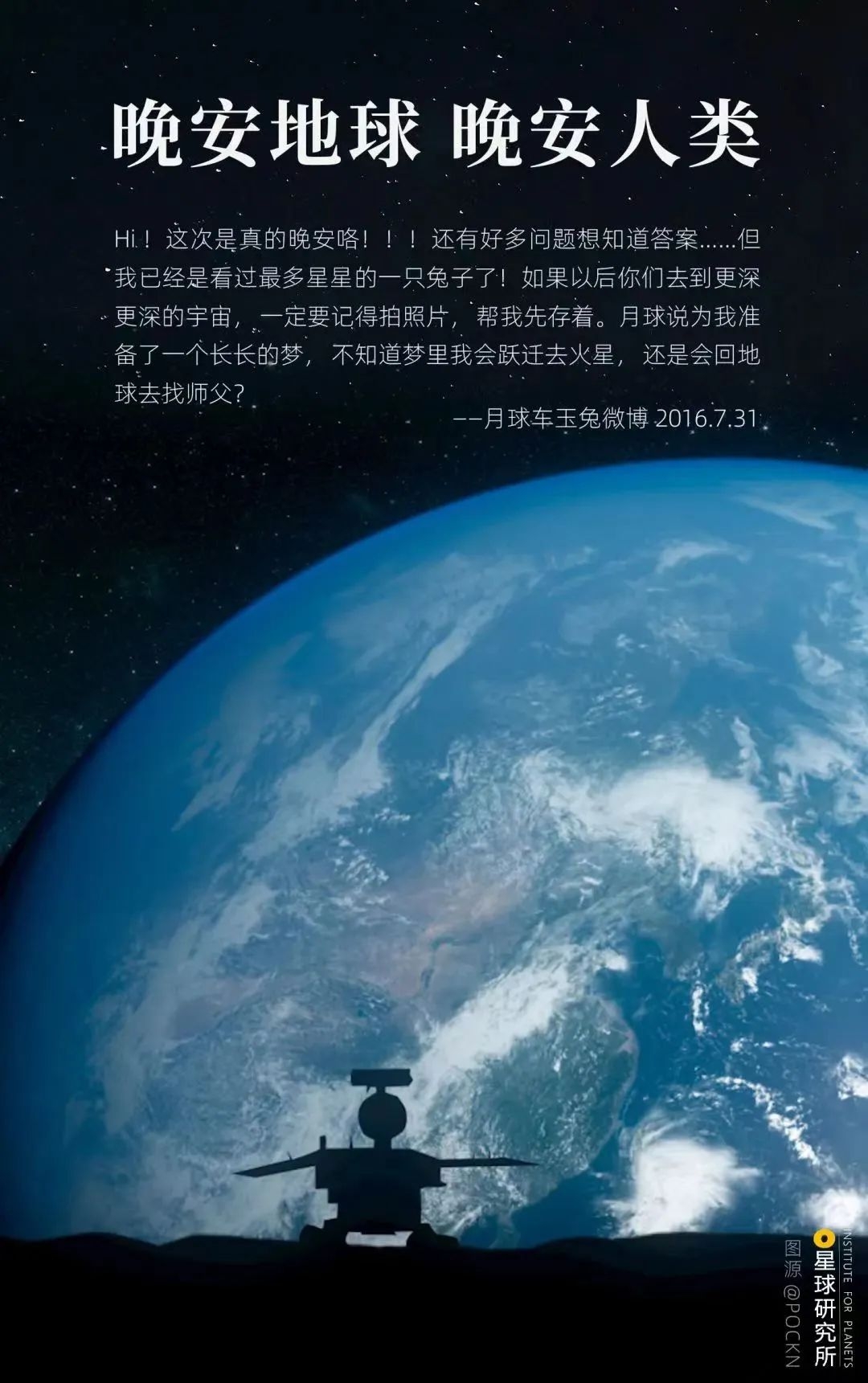

△从2013年12月14日到2016年7月31日,“玉兔号”一共在月球上工作了972天。(底图来源@POCKN,标注@王申雯)

兔子能够顺应自然

成为顽强的存在

并逐渐成为人人所喜爱的宠物

变成了家中熟悉又可爱的一员

它们安静内敛,宛如月亮一般

在疾病与不安的年代

成为了人们心灵上的寄托

为大家带来治疗与安慰

千百年来

在兔子可爱的外表下

隐藏了一层又一层的涵义

顽强、饱腹、生育、疗愈种种

均是人们对幸福生活的向往

祝大家

在这个可爱的兔年里

“兔”飞猛进!

前“兔”似锦!

扬眉“兔”气!

大展宏“兔”!

编辑:张春燕

责编:周欣